Gli anni Novanta si aprirono nel segno di un rinnovato spirito di intraprendenza. Sempre Hans Heiss così descrive quel periodo: “spentasi la fase recessiva del 1986 la città conobbe un rilancio degli investimenti e dell’attività edilizia. I vertici comunali diedero pieno corso allo sviluppo economico e impressero un mutamento di rotta improntato alla liberalizzazione ed alla privatizzazione dei servizi pubblici, col contestuale mantenimento di funzioni sociali parzialmente demandate a enti quali la Comunità comprensoriale. (…) A partire dal 1990 si affermò il modello della «città dinamica». L’amministrazione cercò di agire con lungimiranza, anche se più di una volta cedette alle tendenze neoliberiste del momento. Nodi centrali per la città erano l’armonizzazione tra centro storico e nuovi quartieri residenziali, i rapporti con le frazioni limitrofe, nonché la gestione del traffico”. Fu in questo contesto che nacquero le iniziative per la riqualificazione del centro storico: gli interventi partirono dai Portici per toccare poi via Bastioni Maggiori (1993), via Alboino e via Mercato Vecchio, chiusa al traffico nel 2000. Si intervenne anche sulle opere di urbanizzazione primaria, con l’integrale rinnovo della rete fognaria e – nel 1994, venne predisposto il primo piano energetico comunale. Venendo incontro all’esigenza di nuovi alloggi, determinata anche dalla crescita demografica cittadina tra 1980 e 2000 (+15%), a nord prese forma il quartiere Rosslauf, un nucleo urbano a ridosso del centro, capace di attirare in poco tempo oltre 4000 residenti, mentre si andarono densificando dal punto di vista edilizio sia Millan che gli altri quartieri della città.

La rinnovata intraprendenza, segnata anche dall’apertura di svariate attività commerciali e dallo sviluppo della grande distribuzione, portò anche al lancio di “grandi eventi” (oggi più scontati, ma allora rari se si eccettuano l’Altstadtfest, le festività religiose e qualche manifestazione sportiva): nel 1993 nacque il primo Mercatino di Natale, antesignano di altre iniziative più o meno commerciali e di promozione turistica. Sul mercato locale fece la propria comparsa anche una più organizzata industria del divertimento: accanto a diversi pub e locali nel giugno del 1995 aprì i battenti in via Laghetto la prima megadiscoteca della val d’Isarco, il “Max”.

Una curiosità: nel 1991, esattamente il 23 dicembre, si ricorda la nevicata di gran lunga più abbondante della storia recente, con quasi 50 centimetri di neve fresca caduti a fondovalle.

Novità di rilievo anche in campo scolastico. Tramontata la stagione delle “sperimentazioni didattiche” si andò ampliando l’offerta formativa locale. I corsi e gli indirizzi primari (si pensi alla formazione di una sezione Montessori) e superiori andarono prendendo la fisionomia che in gran parte conservano ancor oggi. Il liceo “Alighieri” festeggiò nel 1995 il suo settantennale di fondazione, alla presenza dell’allora ministro dell’Istruzione Lombardi; la sua storia si intrecciò presto con quella dell’istituto professionale “Falcone e Borsellino”: le due scuole vennero accorpate nell’anno scolastico 1996/97, sotto la dirigenza di Walter Maraner.

Gli anni Novanta videro anche la nascita in città di una vera e propria formazione universitaria. A fare da apripista nel 1991, in un’ala del rinnovato Seminario maggiore, il centro di formazione universitario di diritto pontificio, denominato “Studium Theologicum Academicum Brixinense”, “in grado di conferire” come ricordato da Paul Silbernagl nel volume sulla recente storia brissinese,”ai propri allievi il grado accademico del baccalaureato. Nello stesso anno, il 14 dicembre, venne fondato anche l’Istituto superiore di Scienze Religiose (ISSR), il cui corso quadriennale permetteva di ottenere il “magistero in scienze religiose”, titolo divenuto indispensabile per accedere all’insegnamento di religione cattolica nelle scuole statali.” Seguì verso la fine del decennio la Libera Università di Bolzano, che – istituita nel 1997 – scelse Bressanone quale sua seconda sede e vi avviò in particolare – a partire dall’anno accademico 1998/1999 con 112 iscritti – i corsi della facoltà di Scienze della Formazione primaria, fucina delle nuove maestre e dei nuovi maestri elementari. Le lezioni, fino alla costruzione della nuova sede, si tennero presso il Seminario maggiore (fruendo anche dell’enorme patrimonio librario della biblioteca vescovile) e presso la Casa missionaria di San Giuseppe, che sorge all’angolo tra via Ratisbona e via Dante. In questo contesto corre l’obbligo di citare anche la ristrutturazione, nel 1998, della sede brissinese dell’Università di Padova. La struttura, realizzata negli anni Cinquanta, ha così potuto godere di una fase di grande rilancio, con l’attivazione di svariati corsi estivi e la nascita di una emeroteca informatica, che permette la consultazione in rete di migliaia di riviste scientifiche, specializzate nei diversi campi dello scibile.

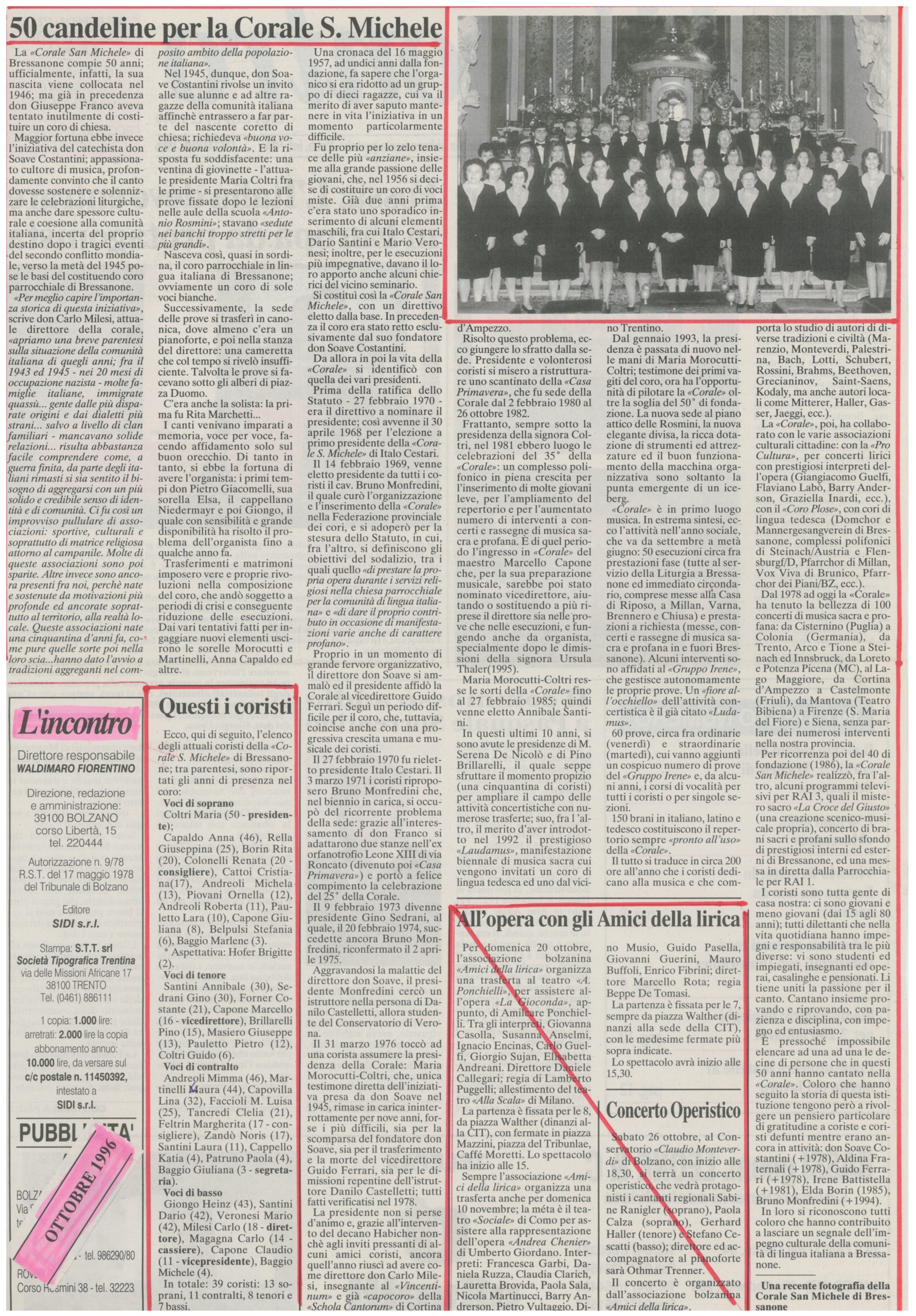

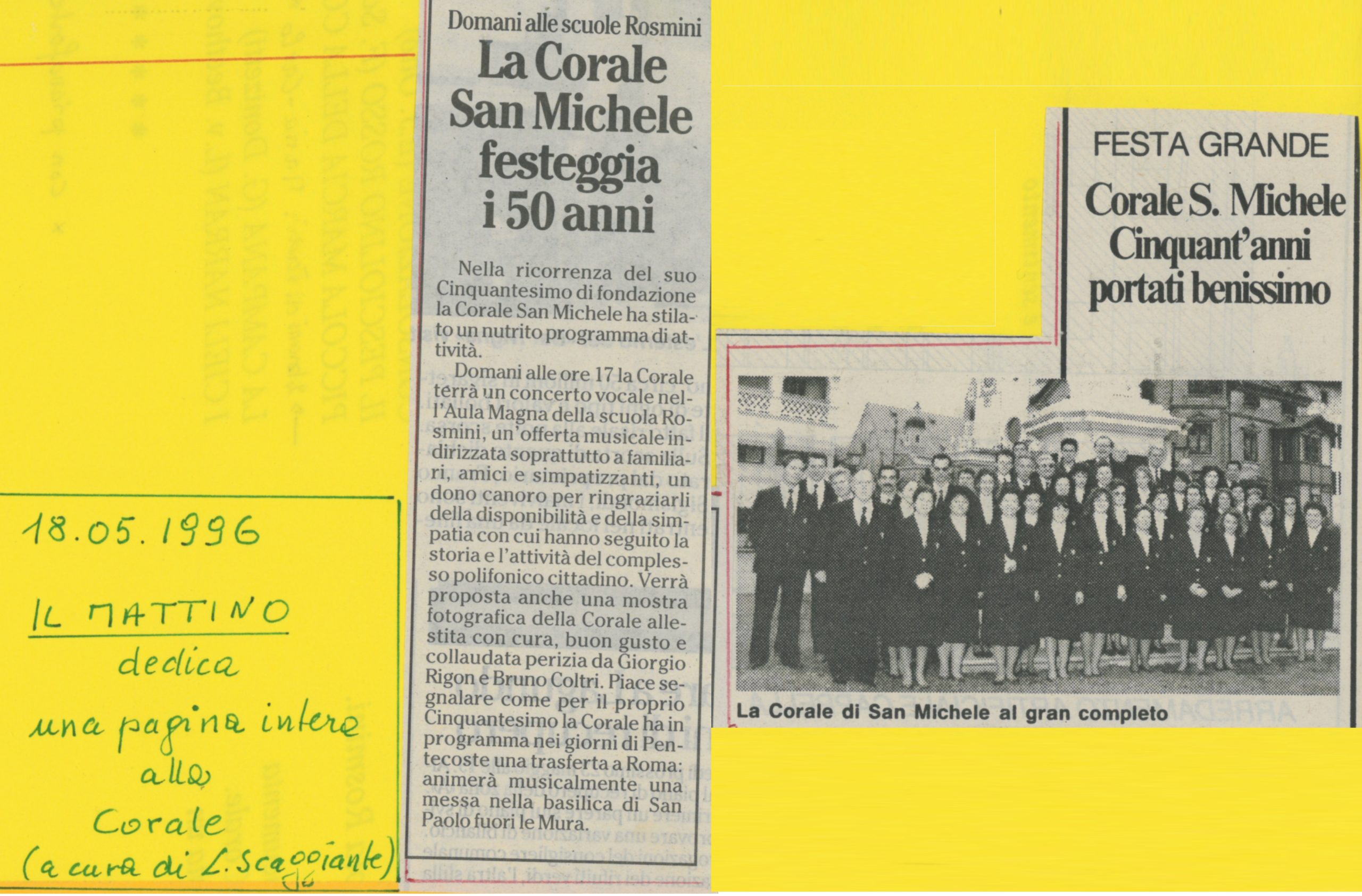

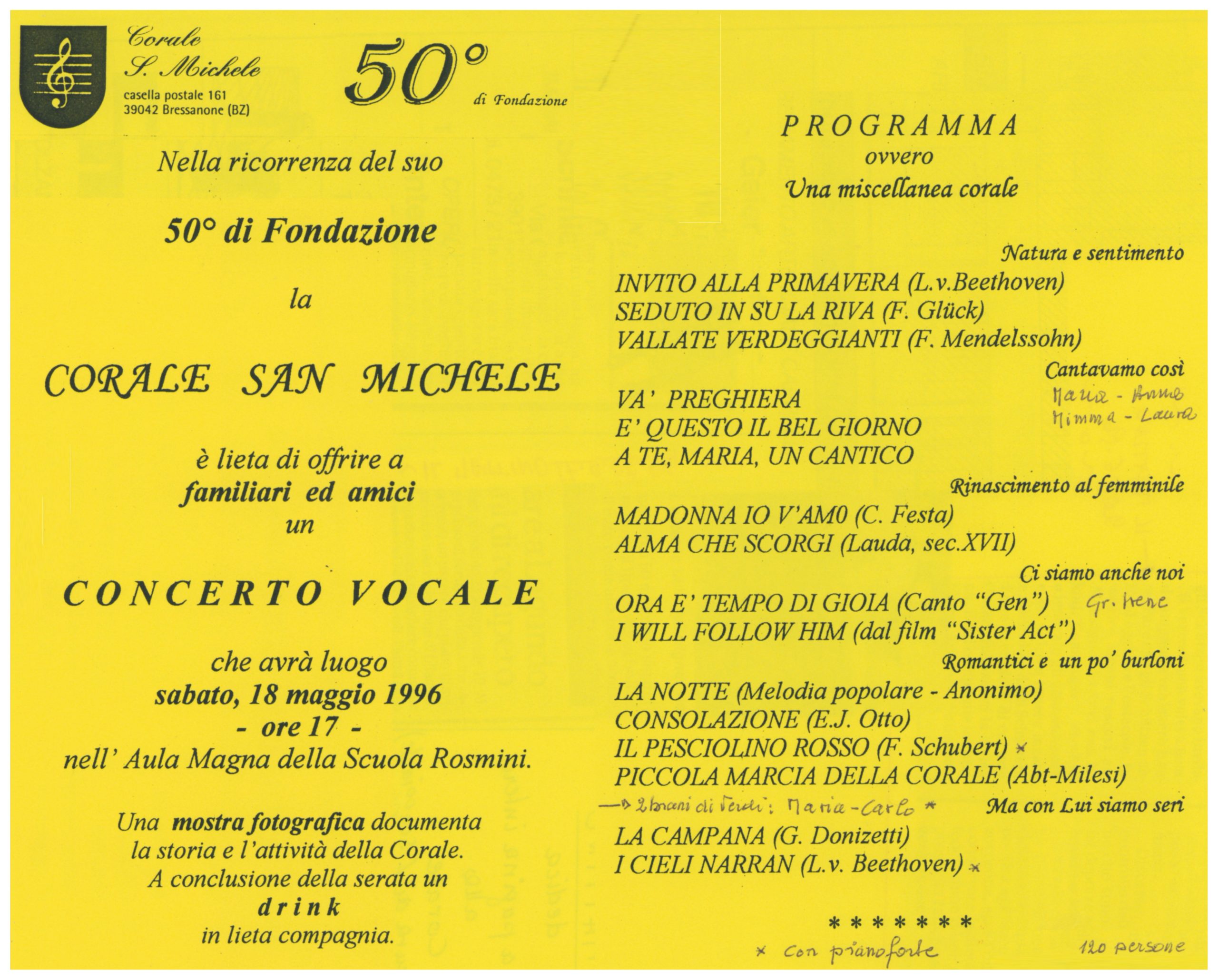

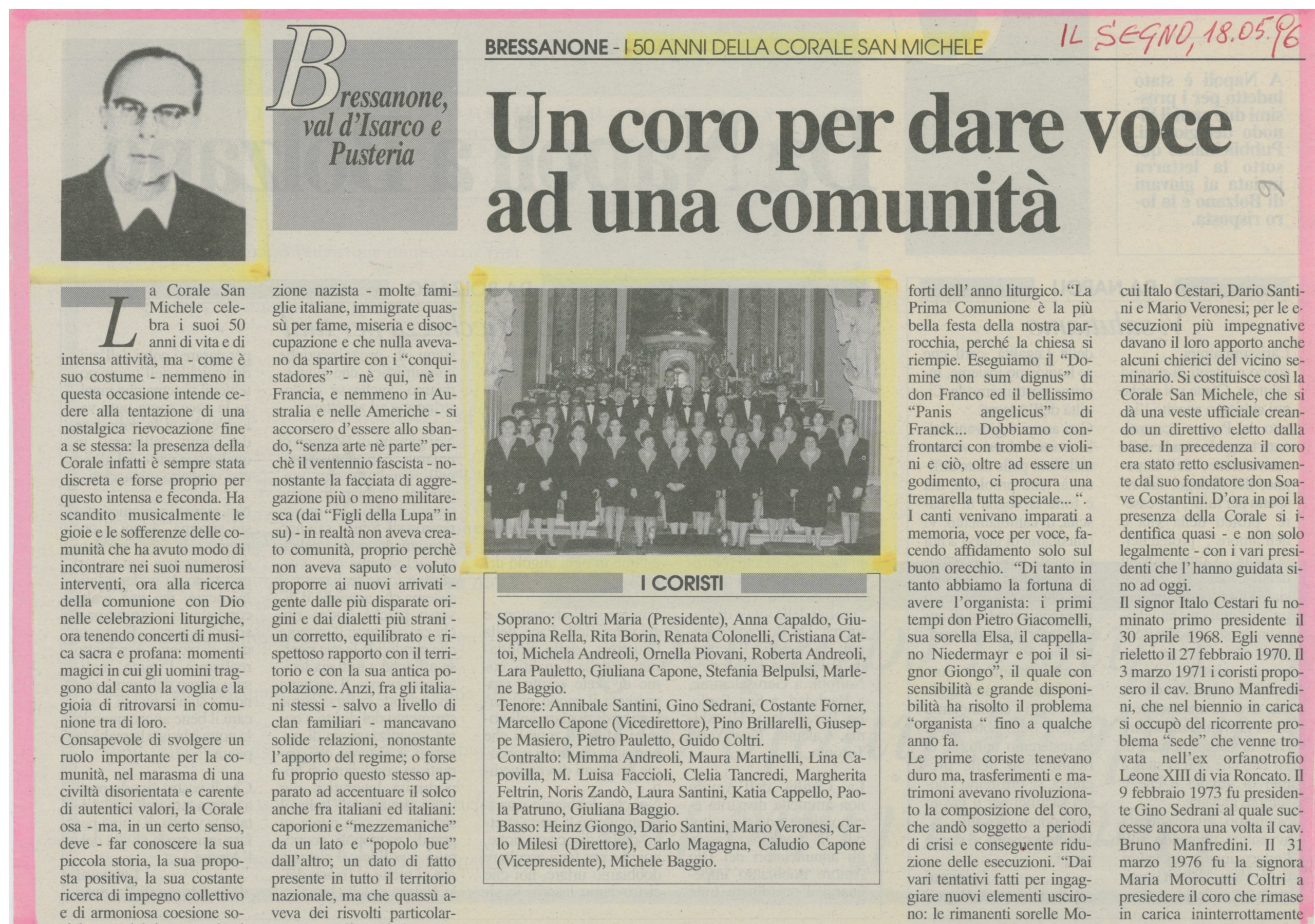

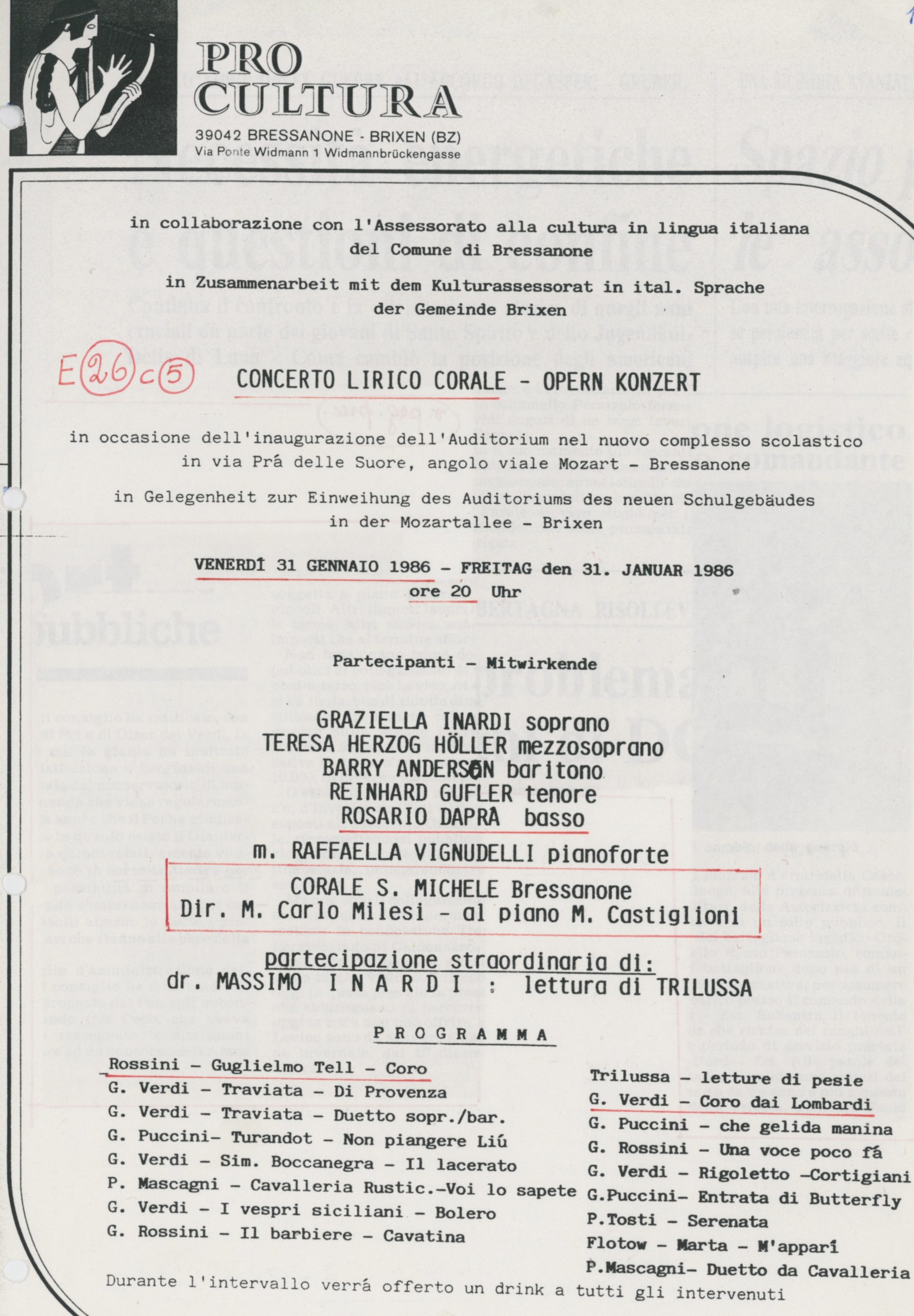

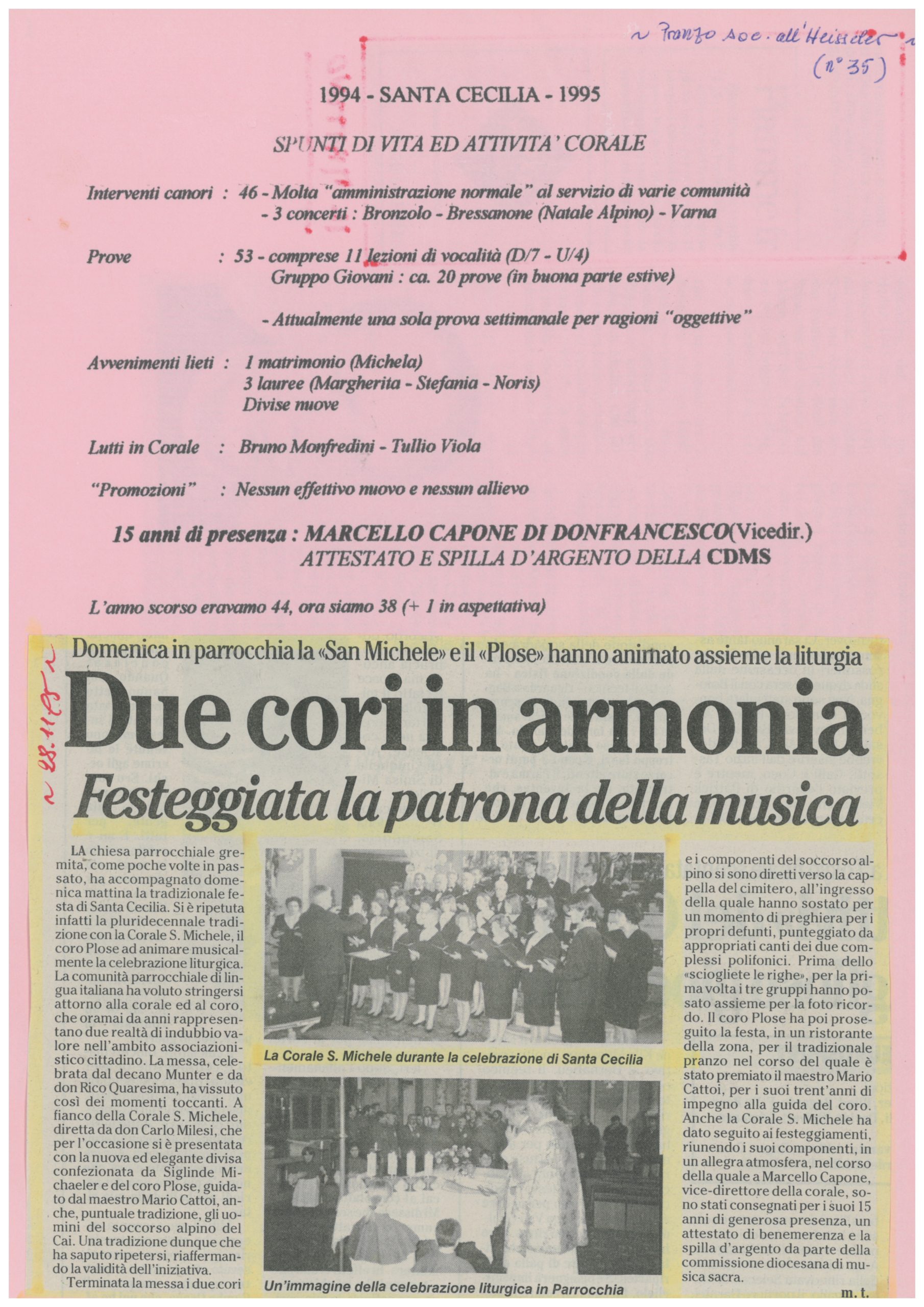

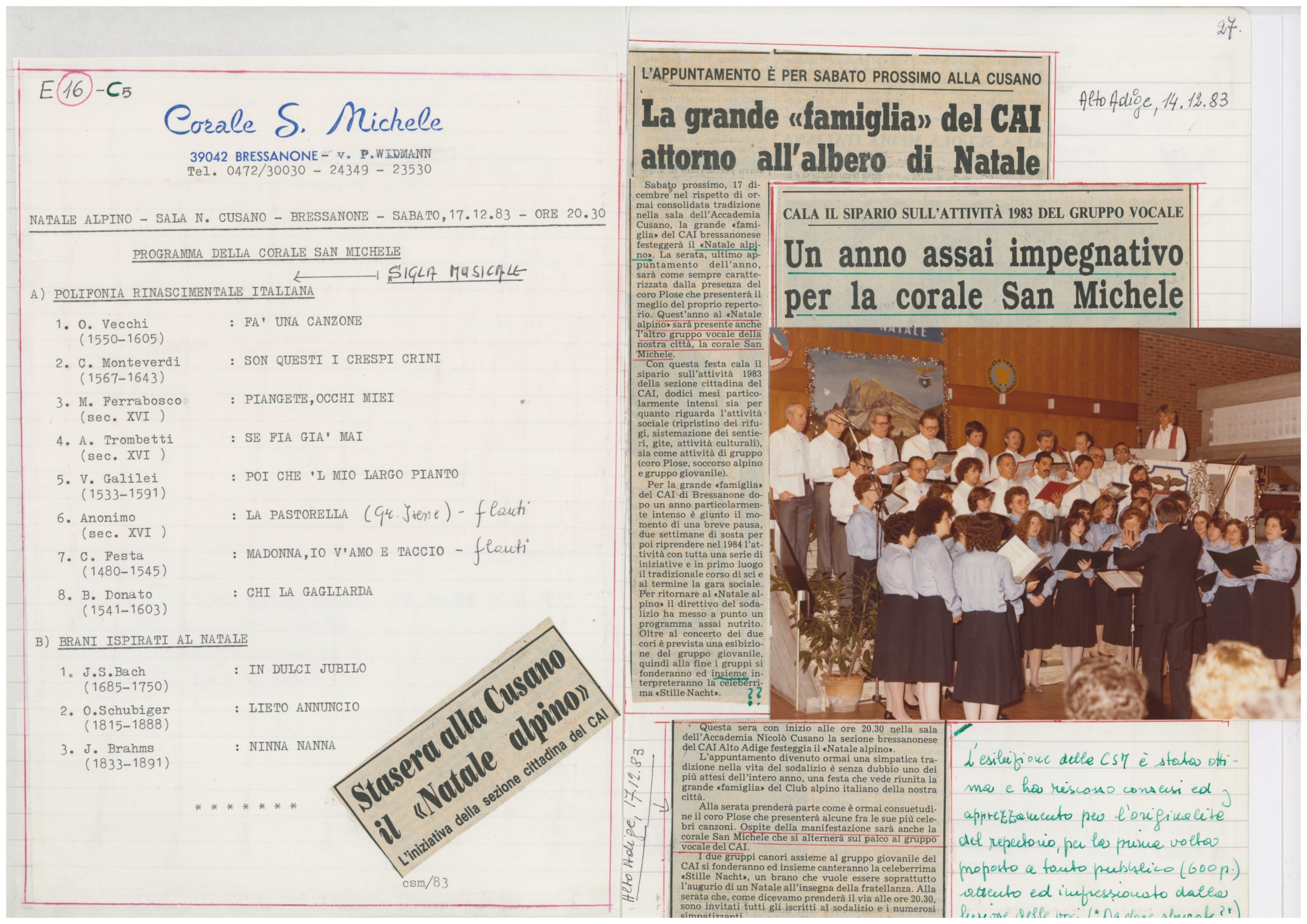

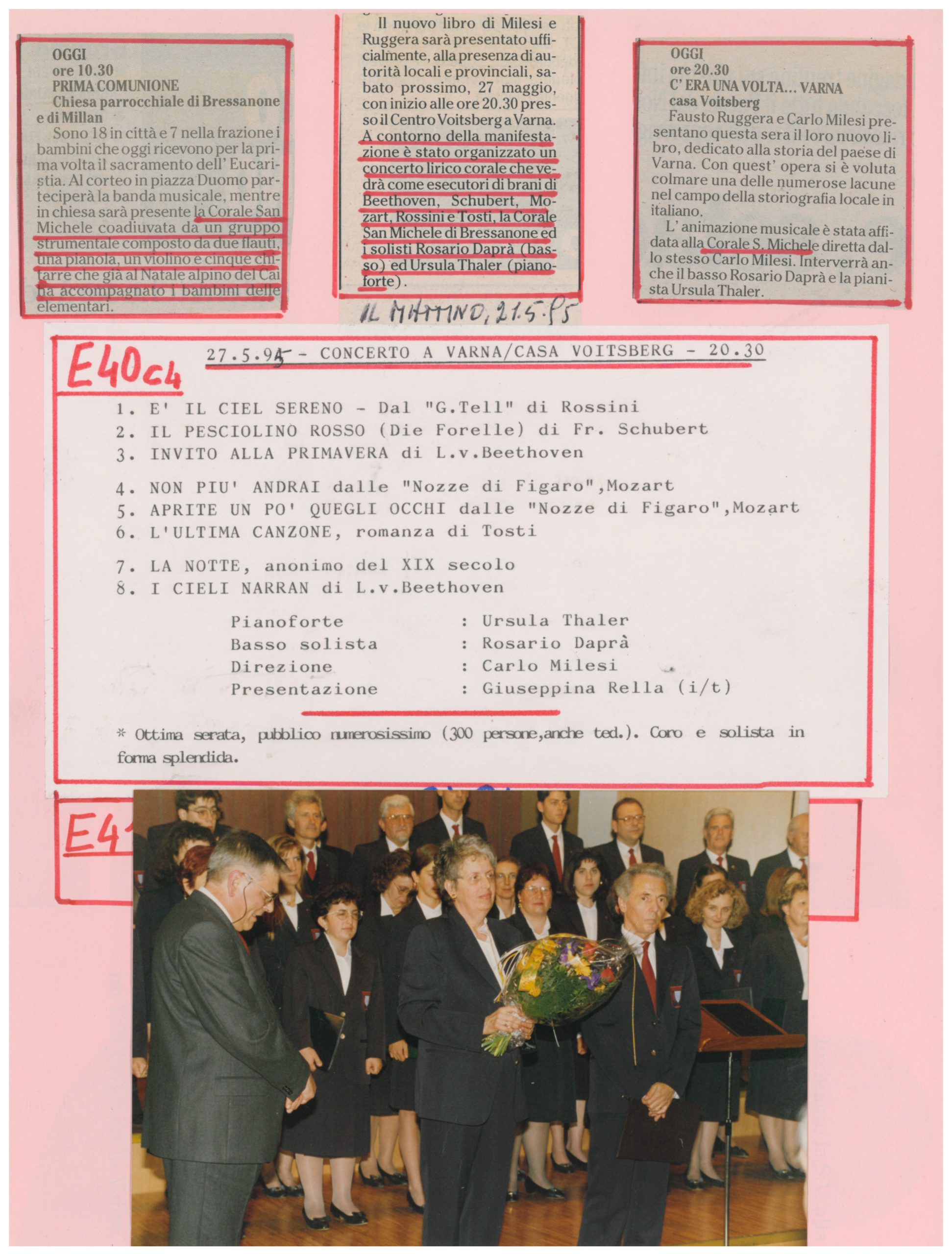

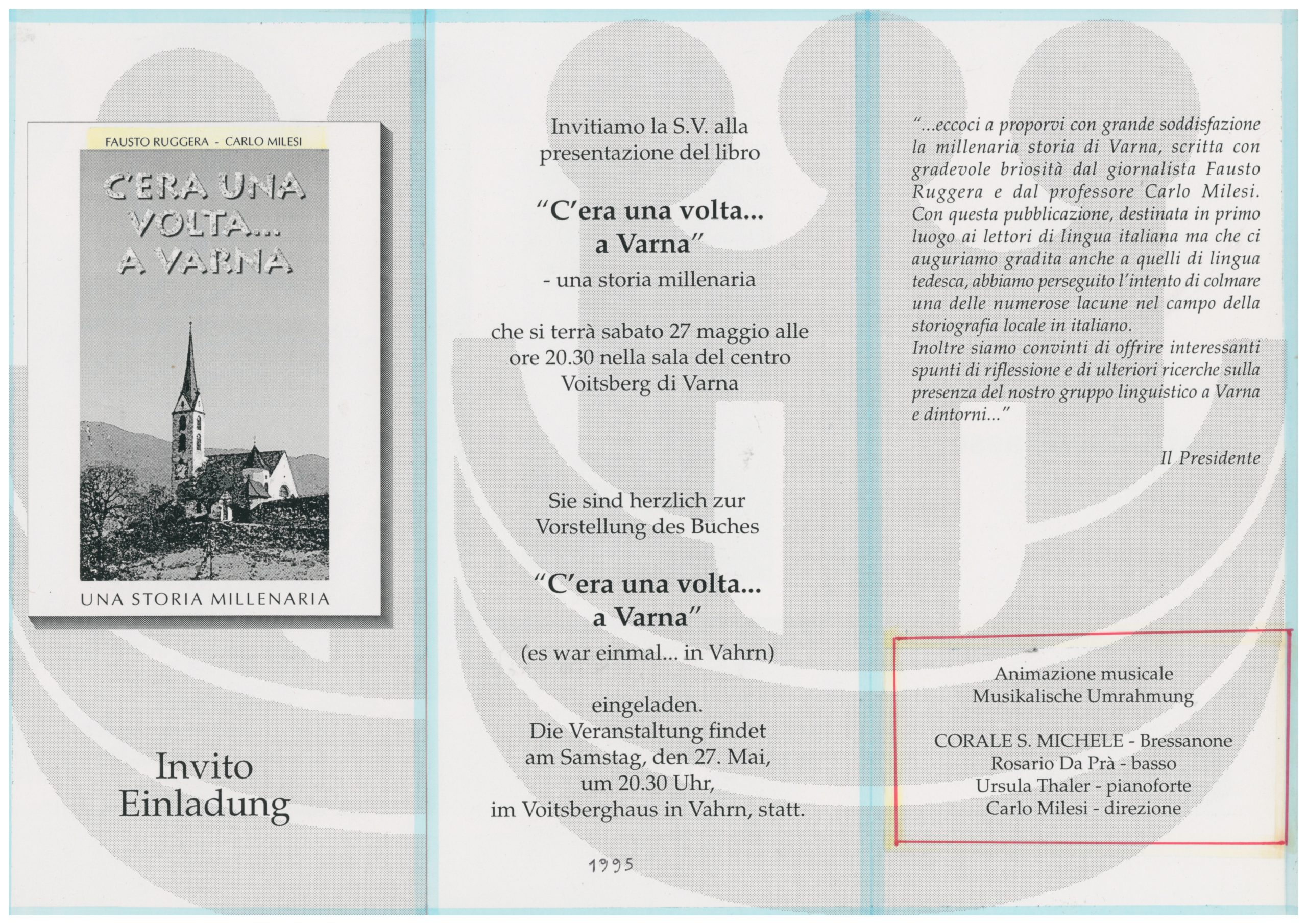

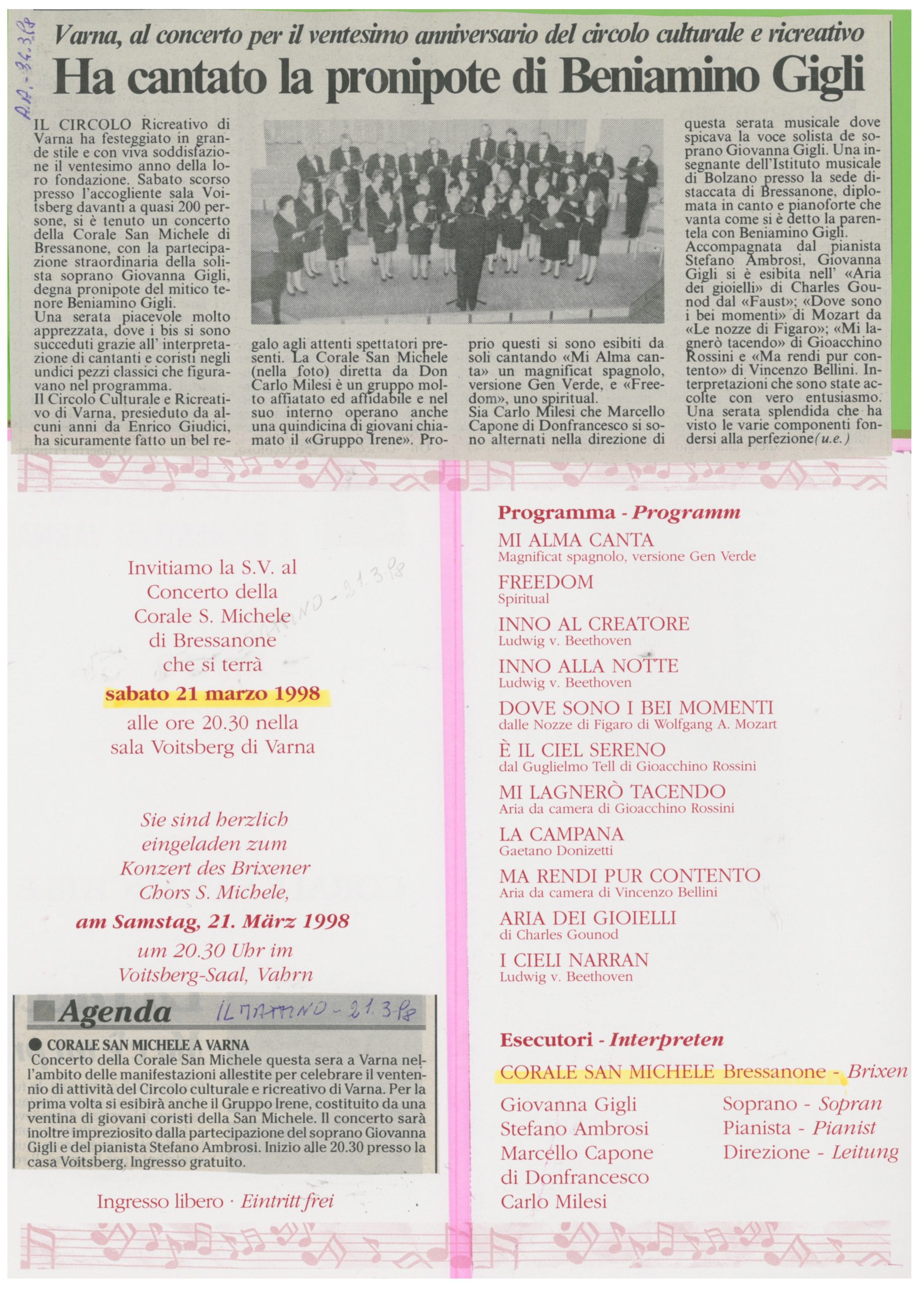

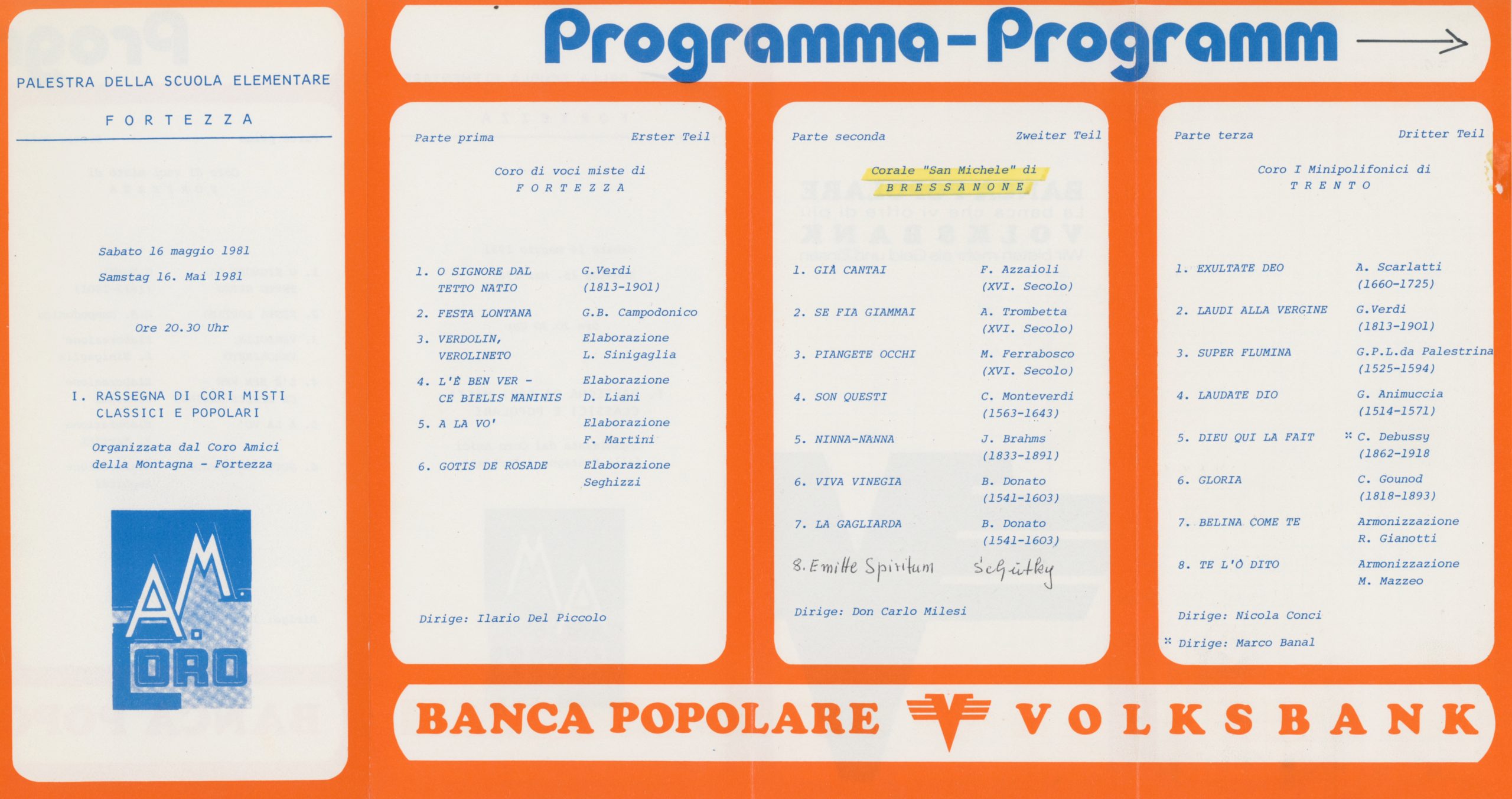

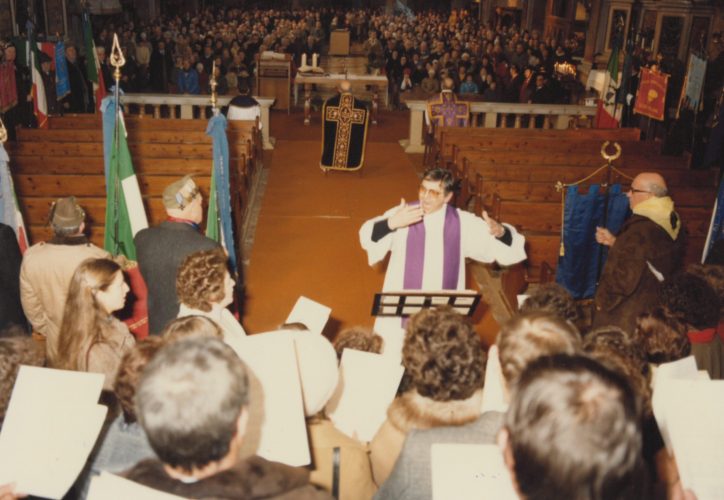

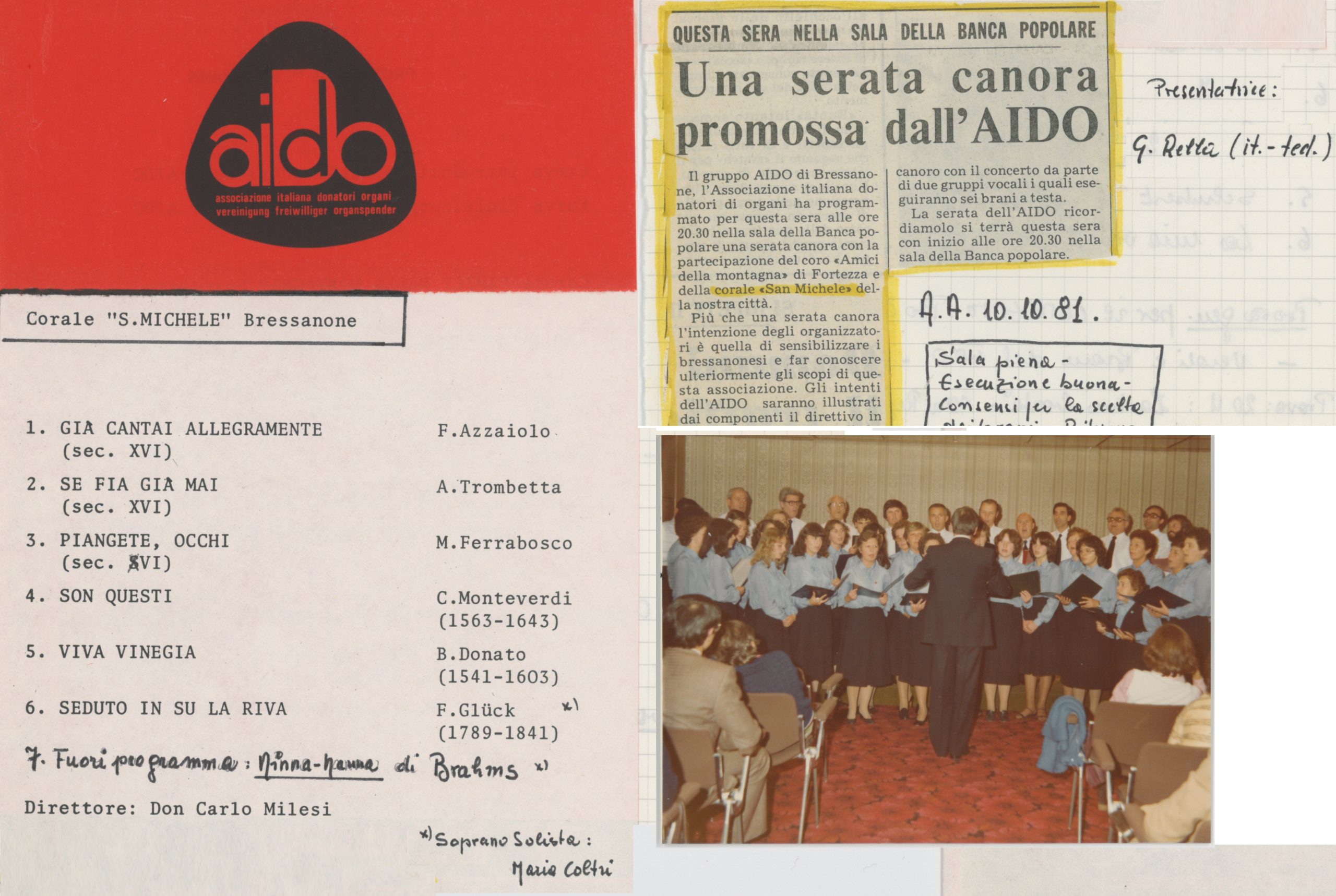

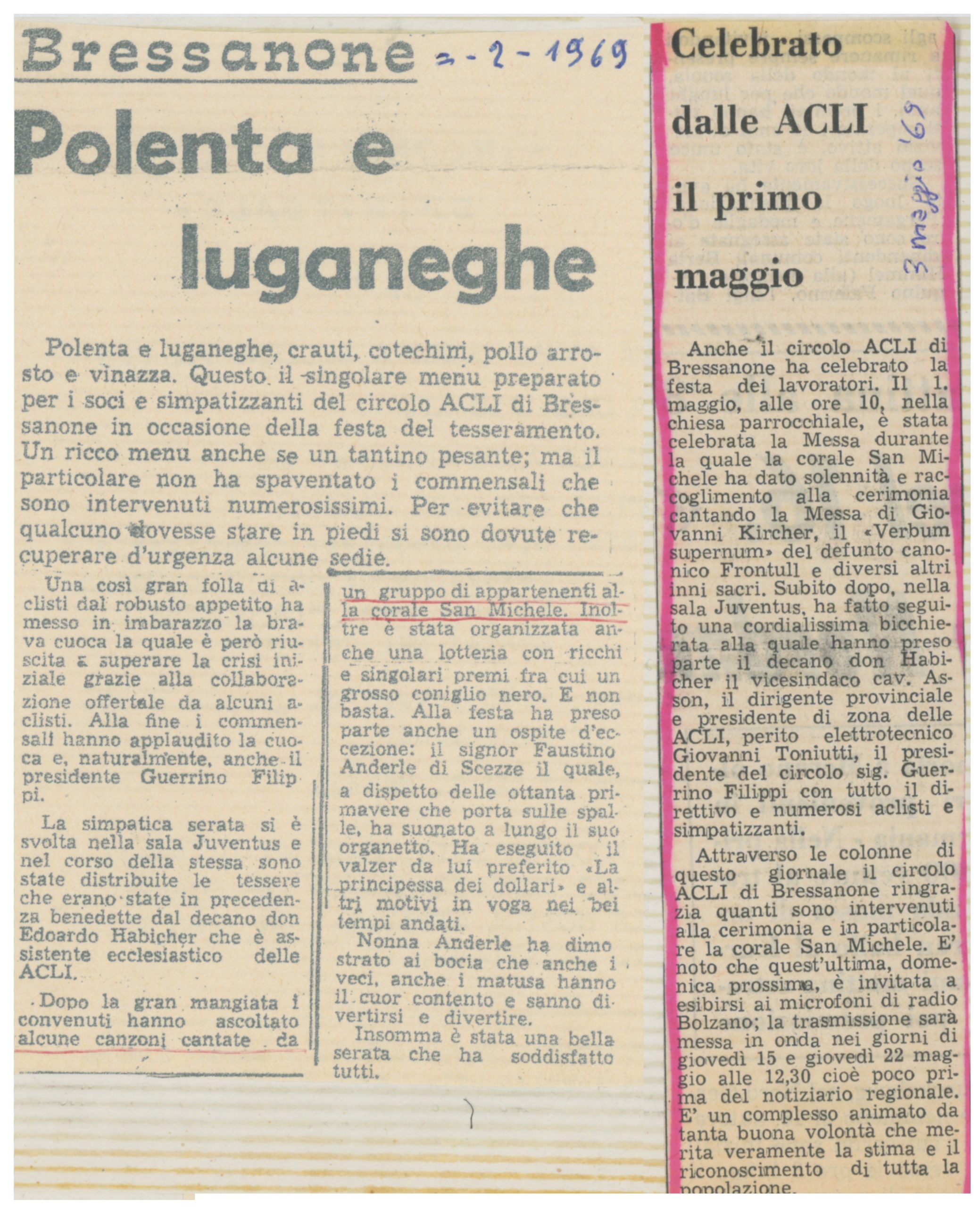

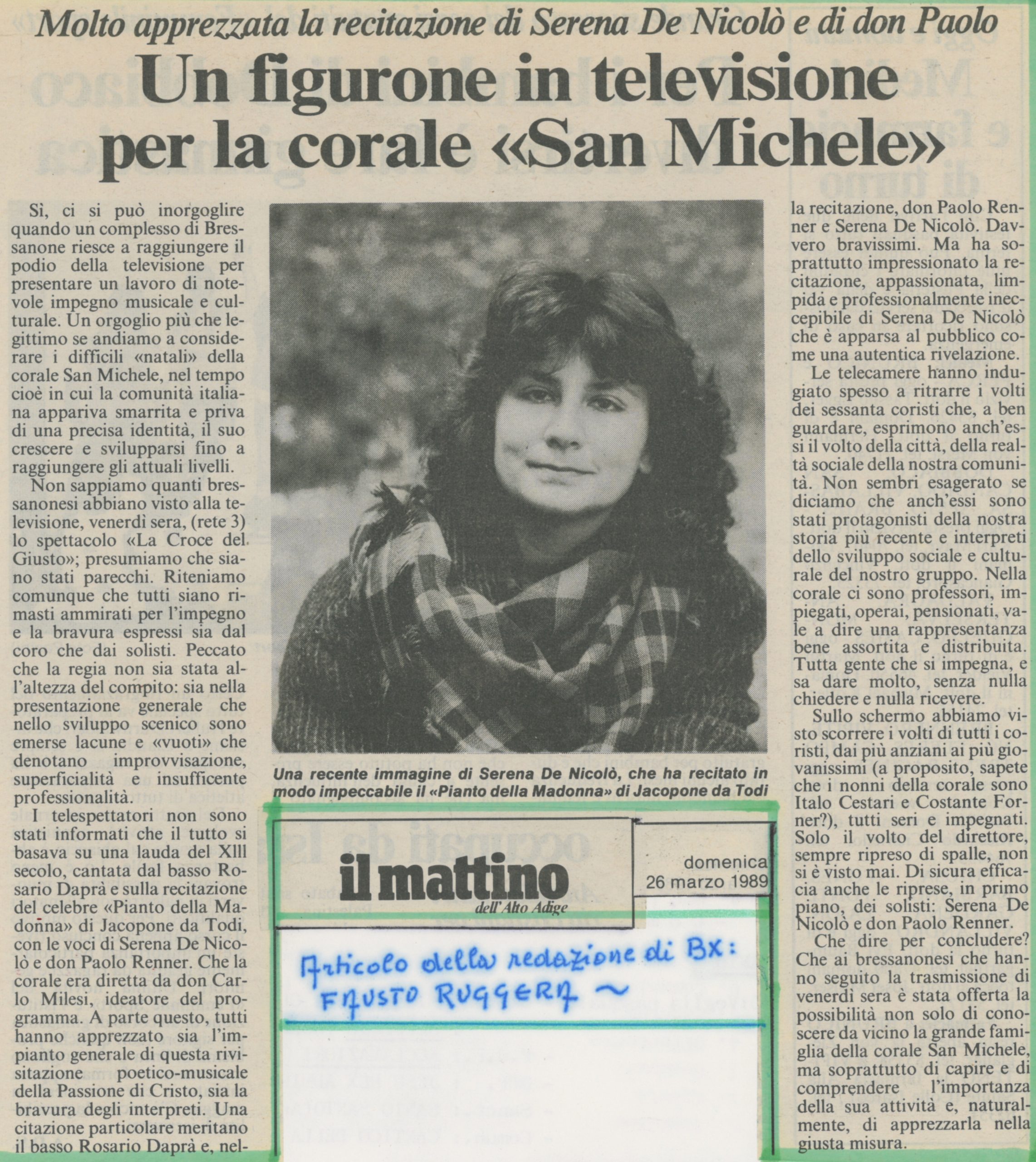

Sul fronte dell’associazionismo possiamo citare una lodevole iniziativa promossa dall’associazione culturale Millan. Il sodalizio, presieduto da Gino Fessler, curò nel 1993, coadiuvato da altre associazioni rionali (il Club Anziani, la Schola Cantorum e l’associazione Amici del Burkina Faso) la pubblicazione di un volumetto sulla storia del quartiere e sul ruolo che in esso aveva avuto la comunità di lingua italiana. Il volume, intitolato “Millan, 893-1993, storia di una comunità” e scritto da Carlo Milesi e Fausto Ruggera, inaugurò una felice stagione di studi e pubblicazioni sulla storia cittadina. L’associazionismo brissinese a fine anni Novanta dimostrava, come descritto da Luigino Scaggiante in “Bressanone. Arte, cultura, società”, “una vitalità straripante. Molti i gruppi ormai «istituzionalizzati» e molti quelli di recente costituzione, tutti intesi a creare comunità tra i brissinesi sia proponendo loro variegati ideali e stili di vita sia coinvolgendoli in opere di volontariato a favore dei più deboli ed emarginati”.