Anche a Bressanone all’inizio degli anni Sessanta si cominciarono ad avvertire i primi segnali del cosiddetto “boom economico”, che a livello nazionale “si avviò con lo sviluppo delle industrie meccaniche (quelle automobilistiche in testa), della produzione di idrocarburi (l’ENI di Enrico Mattei, ad esempio) e degli elettrodomestici, di cui l’Italia divenne il più forte produttore in Europa. Il tenore di vita delle famiglie italiane migliorò molto rapidamente e tutta una serie di prodotti tecnologici, quali automobili, radio, televisioni, giradischi, lavatrici e telefoni, fino ad allora appannaggio di una ristretta cerchia di persone, divennero diffusi generi di consumo” (da “Odi et amo”). Se andassimo a rivedere gli album di famiglia di quegli anni, troveremmo sicuramente traccia di quanto qui descritto a livello generale: persone a cavallo di una “Vespa” fiammante, le prime Seicento, le inquadrature domestiche con i nuovi elettrodomestici sullo sfondo, le “festicciole” danzanti a suon di 45 giri, le gitarelle “fuori porta” allietate da un mangiadischi a pile.

Bressanone visse in quegli anni, come già accennato, una prepotente crescita demografica, caratterizzata da un alto tasso di natalità (“il periodo aureo della famiglia”, nota Hans Heiss,” quando ogni nucleo famigliare contava in media tre bambini, mentre il 40% circa dei brissinesi aveva meno di 25 anni”) e da forti processi immigratori dalle valli circostanti (per quanto riguarda il gruppo di lingua tedesca) e dalle regioni più povere dell’Italia settentrionale (per quanto riguarda il gruppo di lingua italiana, che schizzò – in percentuale – al suo massimo storico del 38,9%).

Prima di descrivere gli ulteriori elementi espansivi che caratterizzarono la vita cittadina e che condizionarono in maniera certamente positiva anche la vita sociale e culturale, va fatto un doveroso cenno alla difficile situazione creatasi intorno alla cosiddetta “questione sudtirolese”. Come già accennato la stagione delle contrapposizioni etniche e delle bombe si era avviata già negli anni Cinquanta, ma nel giugno 1961 la “notte dei fuochi”, notte in cui vennero fatti saltare in aria numerosi tralicci dell’alta tensione, costituì un punto di svolta e di radicalizzazione. Anche se Bressanone rimase ai margini delle tensioni più accese, il clima in città fu – a tratti – molto “caldo”. A seguito degli attentati la città venne parzialmente “militarizzata” con la requisizione di vari alberghi trasformati in caserme e diversi arresti tra i militanti delle forze politiche sudtirolesi. Nell’ottobre del 1962 i liceali di lingua italiana scesero in piazza per stigmatizzare gli atti terroristici e per protestare contro un atteggiamento governativo ritenuto poco incisivo. Ancora nell’aprile del 1967, in un contesto già in rapidissima trasformazione (si pensi, tra l’altro, alla ‘guerra fredda’ ed ai missili NATO a Naz-Sciaves, agli esiti del Concilio Vaticano II, alla contestazione studentesca nelle università, che da Berkeley si sarebbe presto diffusa in Europa), un attentato dinamitardo colpì la sede estiva dell’Università di Padova. Anche in questo caso si verificò la mobilitazione degli studenti superiori, ma -importante segno dei tempi – con ampia convergenza dei liceali dei due gruppi linguistici. I tempi stavano veramente cambiando, anche se la filosofia di fondo rimaneva quella del tenere “divisi” i gruppi. Di lì a qualche anno, dopo un lungo e defatigante confronto politico, prese forma il Secondo Statuto di Autonomia, che – ufficialmente entrato in vigore nel 1972 – creò le condizioni di cornice per chiudere se non per risolvere integralmente la “questione”.

Tornando alle trasformazioni, quasi epocali, che Bressanone visse negli anni del boom, accanto al generale sviluppo economico ed al decollo dell’industria turistica, va innanzitutto citata l’espansione urbanistica. Nel 1964 venne redatto il primo piano urbanistico brissinese e negli anni successivi – anche per le intuizioni ed il lavoro del duo formato dall’architetto Othmar Barth e dal sindaco Zeno Giacomuzzi – la città iniziò ad assumere i connotati attuali. A sud della città iniziò la pianificazione del nuovo polo scolastico e della zona sportiva ed in direzione della Mara – sulla destra orografica dell’Isarco – sorse la zona industriale, aperta dal nuovo e modernissimo stabilimento della Durst, zona in cui pian piano vennero trasferite aziende precedentemente dislocate in centro. Il rione di Millan visse un’intensa fase di sviluppo così come la zona di Kranebitt e quella di via Vigneti ed a nord iniziò il primo allargamento oltre la zona dell’hotel Elefante. In via Dante il complesso scolastico della ex caserma asburgica venne ampliato con la costruzione a nord ovest di una nuova ala, in cui trovarono spazio le aule del liceo Alighieri e delle medie in lingua italiana e tedesca. Sul fronte scolastico negli anni qui trattati si registra la nascita di nuovi istituti superiori (tra 1967 e 1969 gli Istituti professionali per il Commercio sia in lingua tedesca che in lingua italiana, nel 1973/74 l’Istituto magistrale in lingua tedesca “Josef Gasser”, nel 1974/75 fu annessa una sezione di Liceo Scientifico al liceo classico in lingua italiana e i Corsi di addestramento professionale) e la forte crescita delle scuole medie, anche in virtù della riforma della media unica del 1962.

Collegato allo sviluppo edilizio ed urbanistico quello della viabilità cittadina. Bressanone fu antesignana a livello provinciale nel bloccare il traffico nel centro storico: piazza Duomo ed i Portici furono interdetti al traffico veicolare già a partire dal 1972. In concomitanza con l’ultimazione del tratto settentrionale dell’Autobrennero (tra 1971 e 1974) e l’aumento complessivo del traffico l’amministrazione comunale provvide a realizzare nuovi parcheggi, vennero inoltre realizzati lungo la strada statale dei sottopassi tra cui quello che metteva in sicurezza l’accesso al polo scolastico nord e si iniziò a regolare la viabilità con opportuni impianti semaforici.

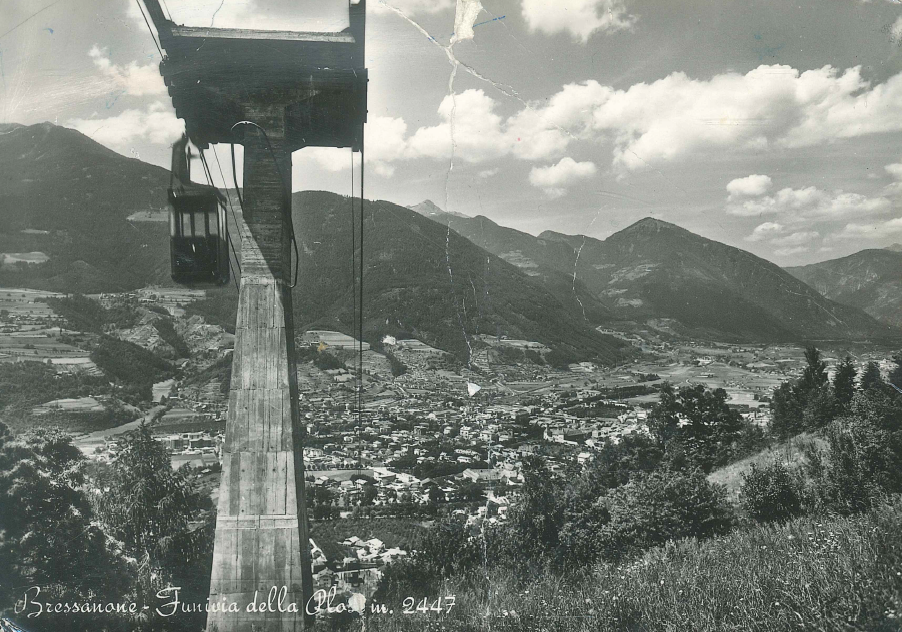

Nel 1964 un’altra grande opera vide la luce: in febbraio vennero messi in funzione i due tratti dell’impianto funiviario, che dalla città permettevano di raggiungere in poco tempo Valcroce, a 2000 metri di quota. La realizzazione della funivia rappresentò simbolicamente sia il rilancio turistico del capoluogo della val d’Isarco (con pernottamenti più che raddoppiati) sia la sua candidatura a cittadella dello sport. Nel marzo del 1971 le piste della Plose ospitarono i campionati nazionali di sci alpino. In ambito sportivo vale inoltre la pena di ricordare, oltre agli anni d’oro del basket cittadino (terza serie nazionale ancorché con campo di gioco all’aperto), l’avvio della pallamano (che porterà sia nel settore maschile che in quello femminile alla conquista di diversi titoli nazionali) ed i successi nell’atletica leggera, la mitica gara automobilistica in salita Bressanone-Sant’Andrea, che andò in scena per tutti gli anni Settanta (dal 1971 al 1980) a cura del Moto Club cittadino.

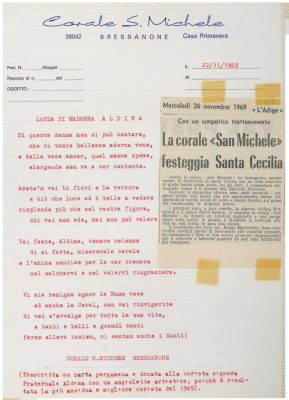

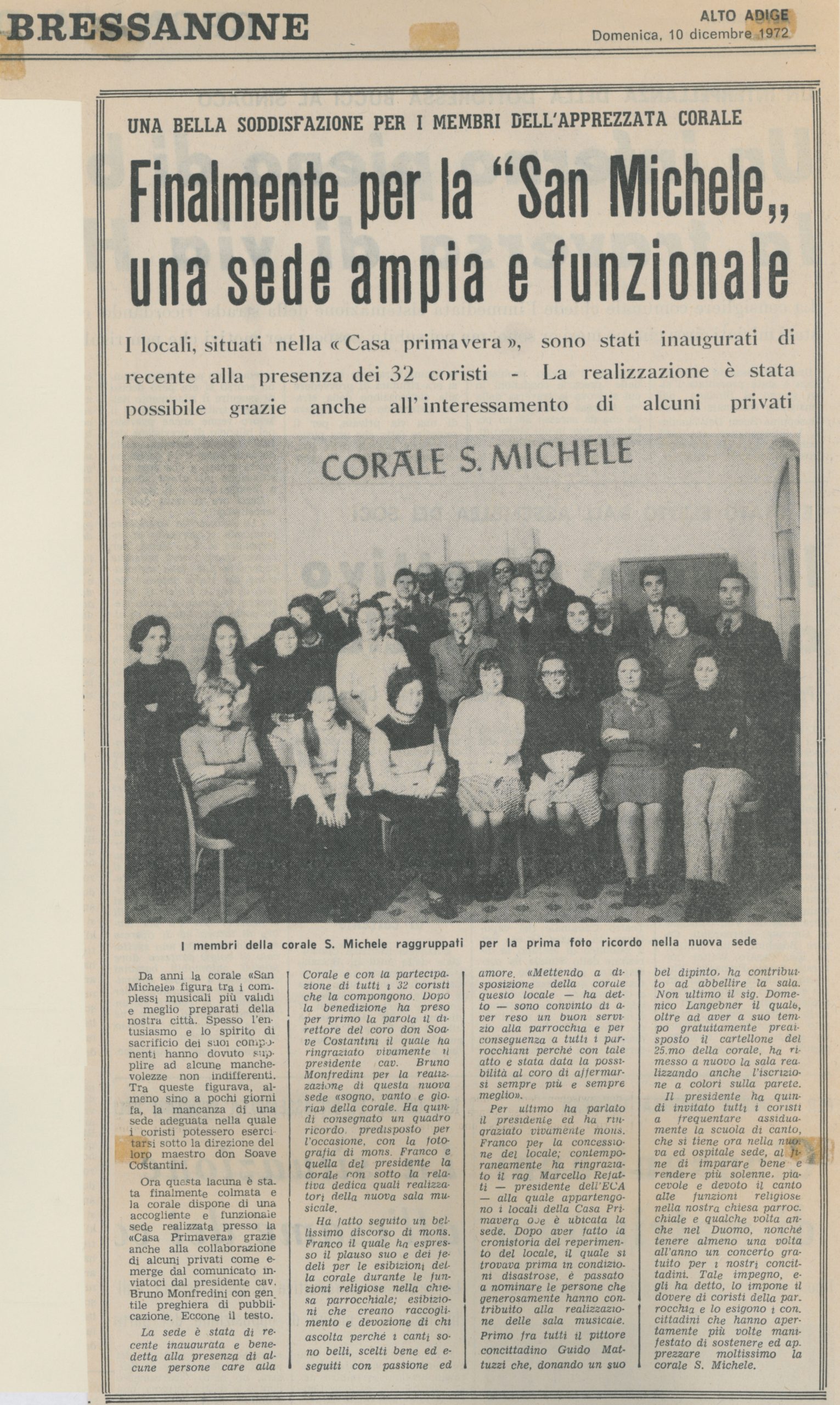

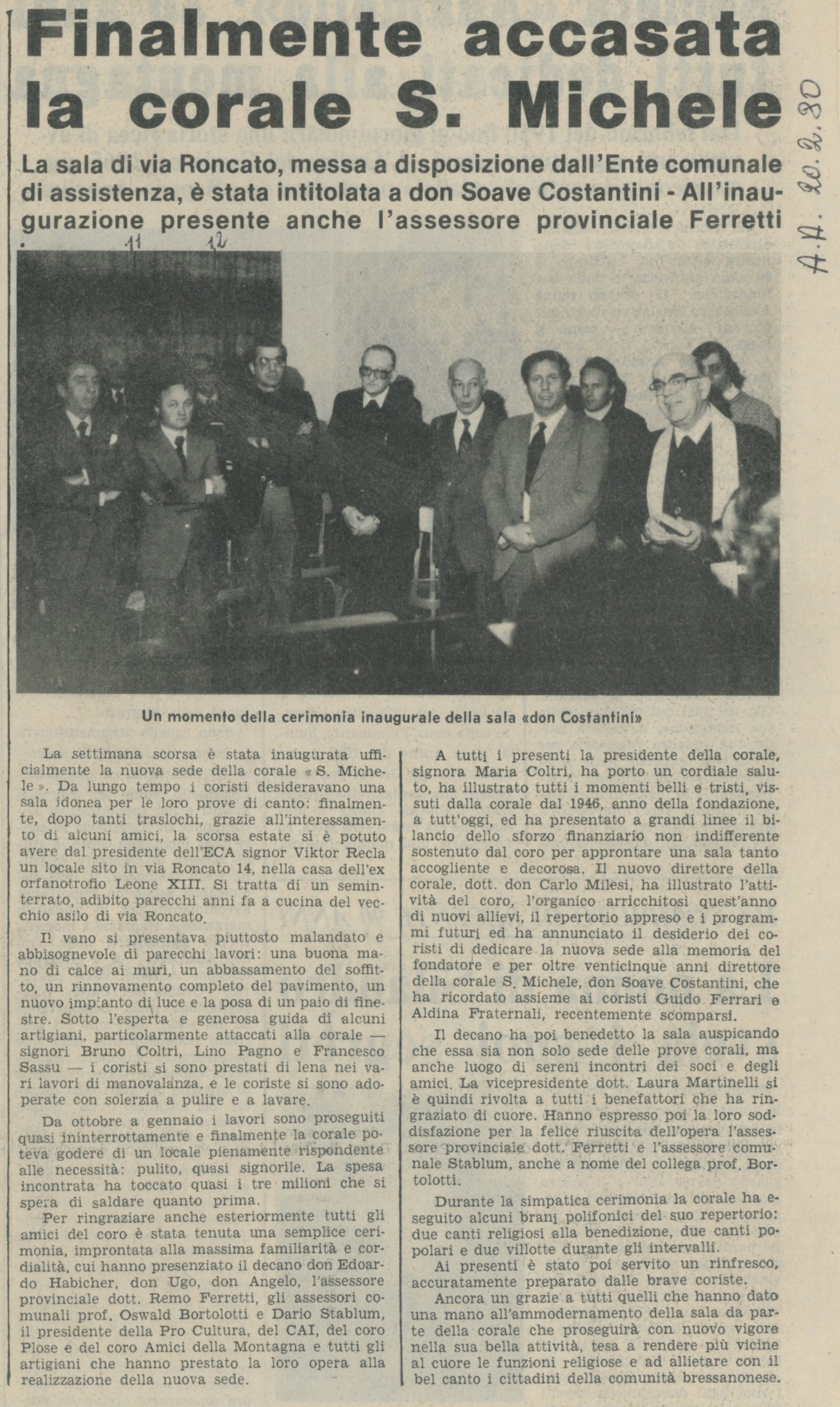

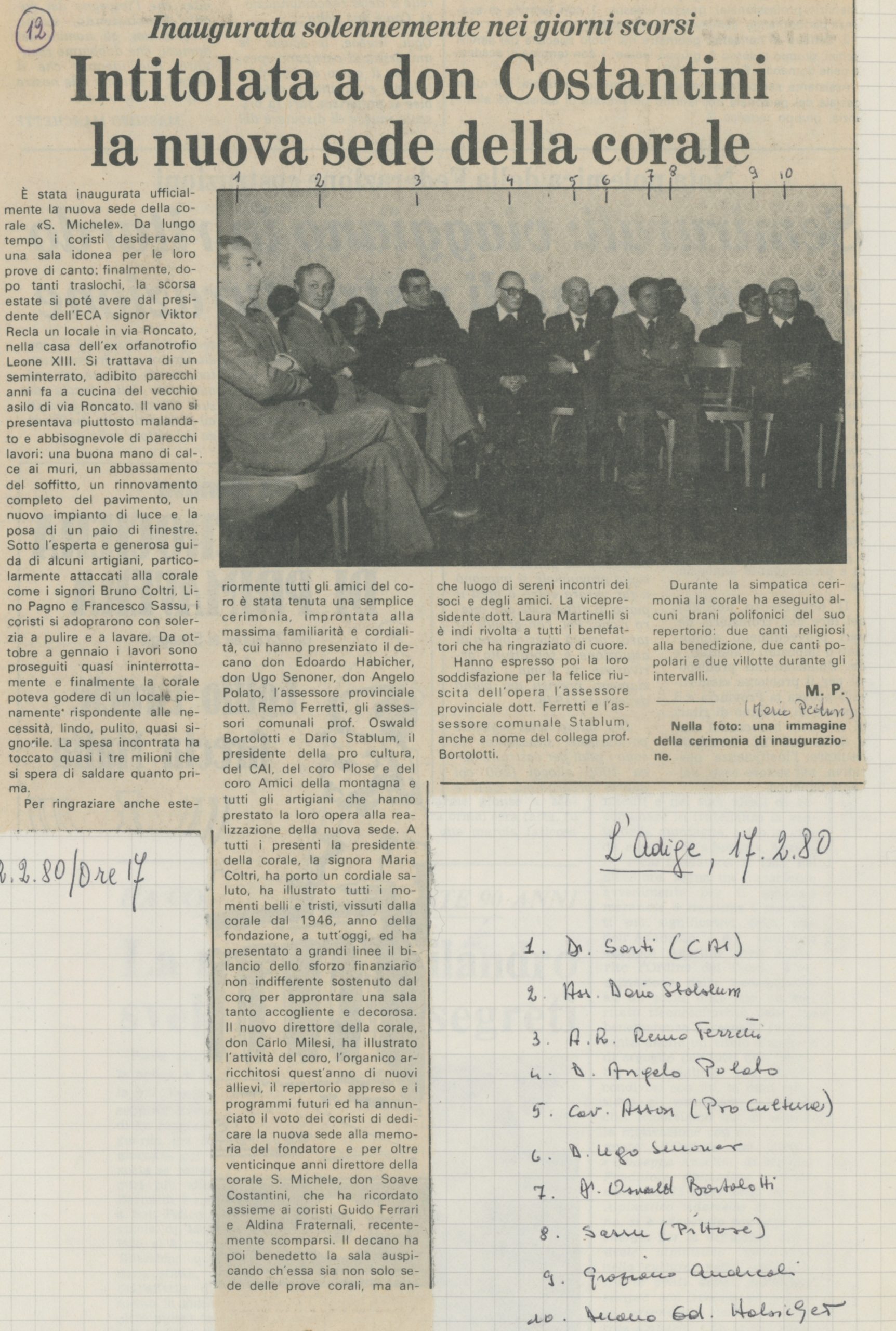

Anche in ambito ricreativo e culturale gli anni Sessanta e Settanta furono anni di grande crescita. Il benessere sempre più diffuso lasciava più spazio al tempo libero ed alle attività di svago. Accanto all’albergo Temlhof, realizzato a fine anni Sessanta, sorse nel 1971 la prima discoteca moderna: l” ICKS 2000” “dove si esibirono gruppi pop anche di fama internazionale come i Lords”, come ricordato da Hans Heiss, che annota come in quel periodo “nuovi impulsi permisero alla cultura di uscire dall’ambito popolareggiante conosciuto fino a quel momento. Nacquero nuovi gruppi teatrali e si diede spazio anche alle espressioni della cultura giovanile underground.”

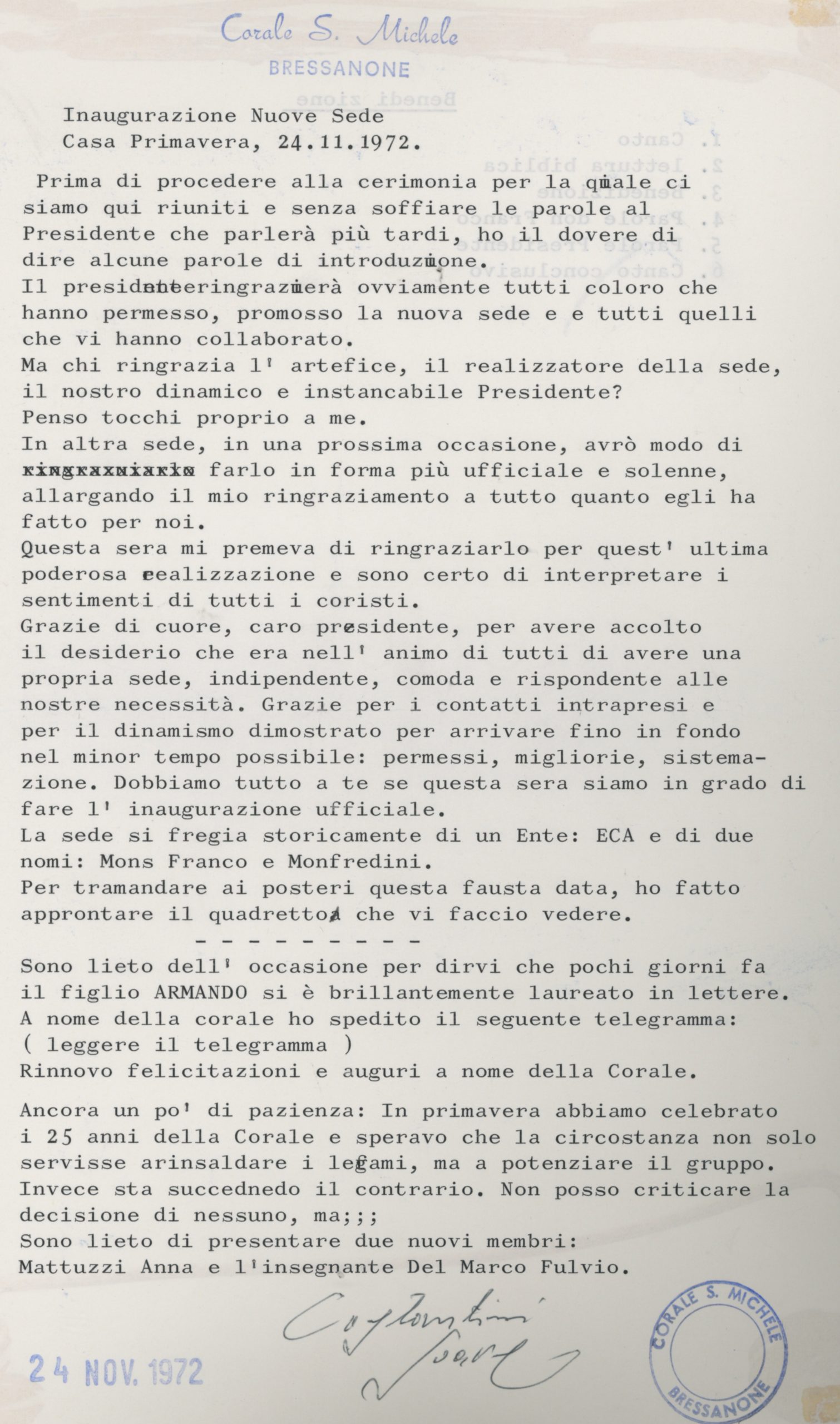

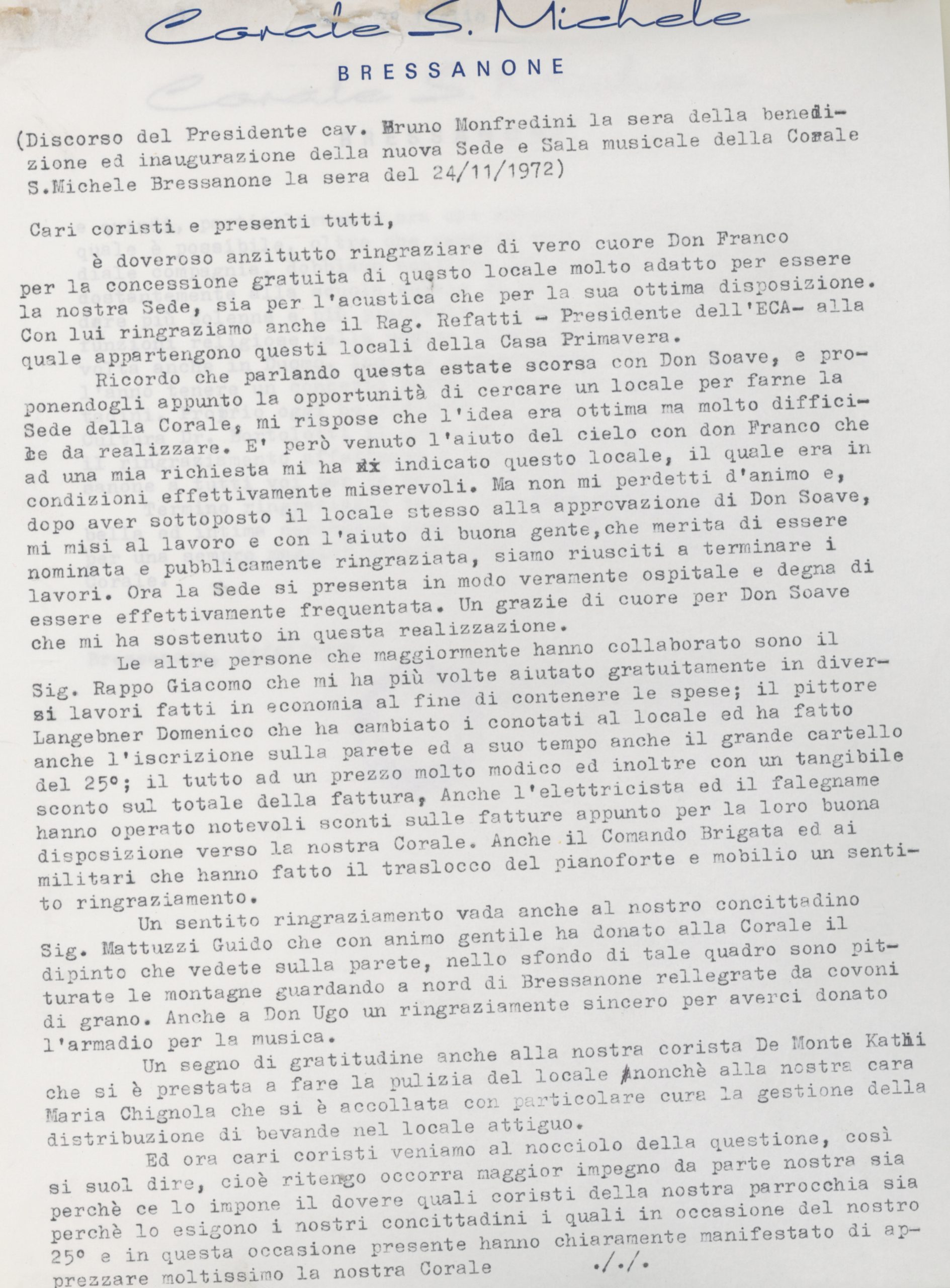

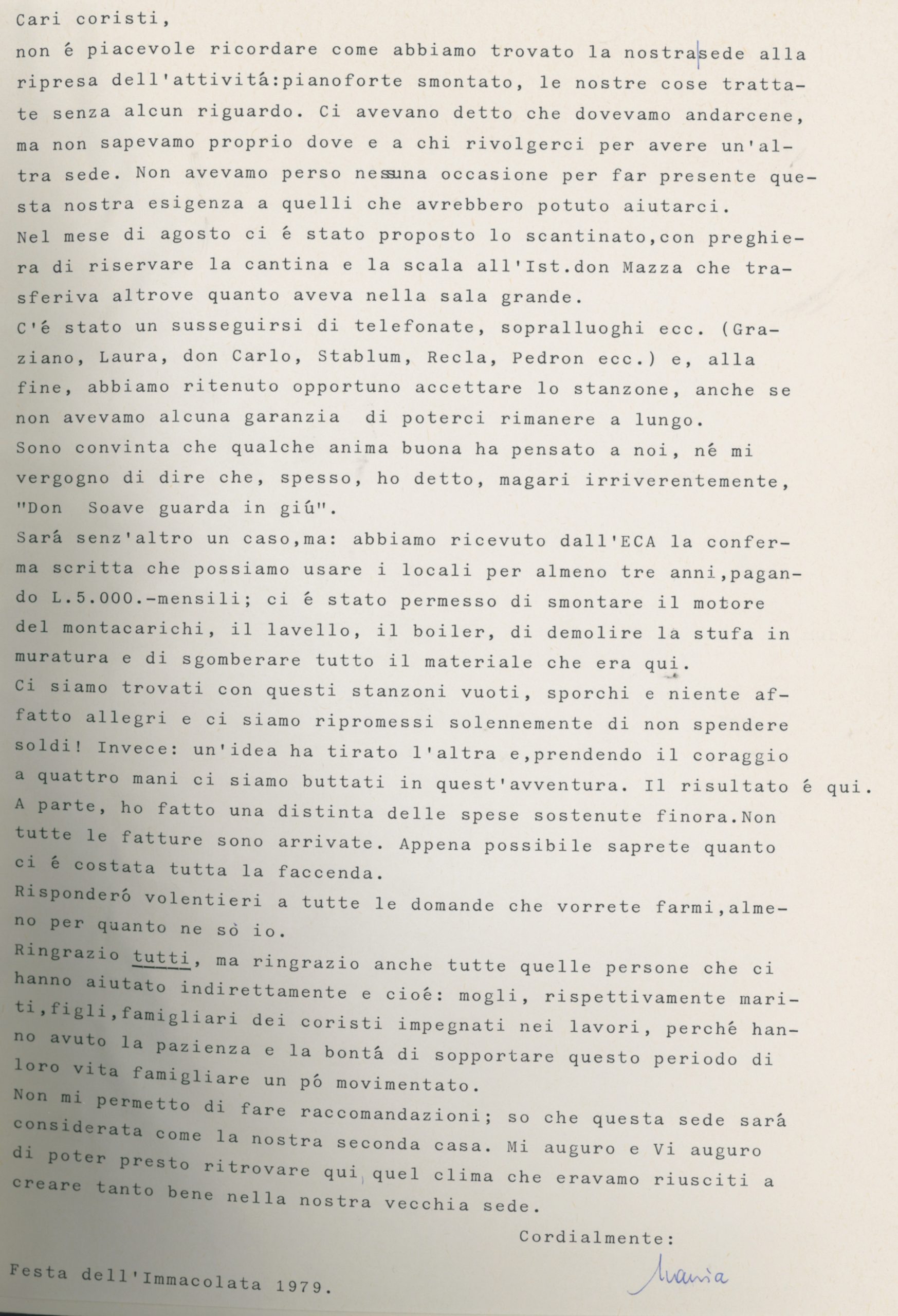

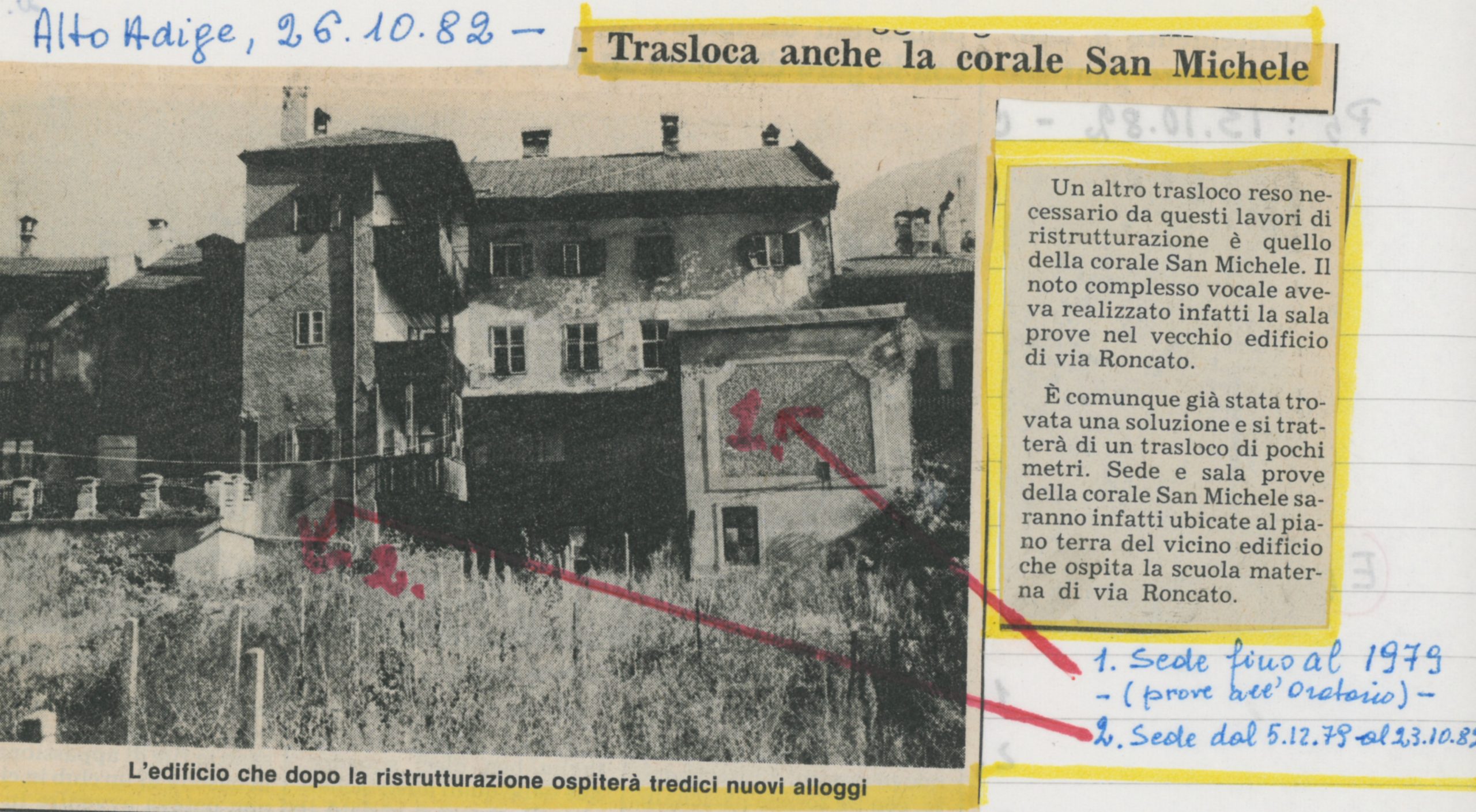

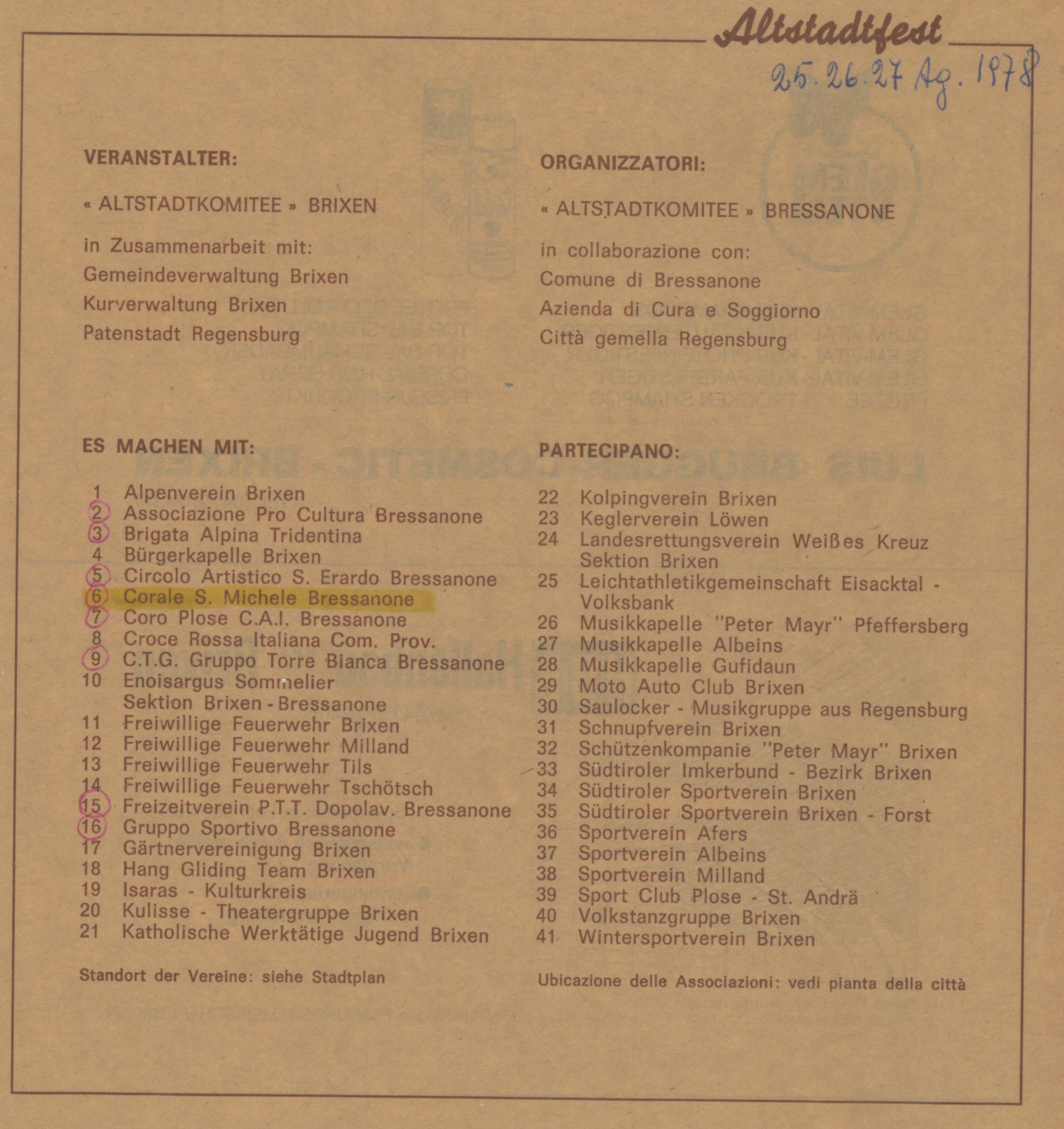

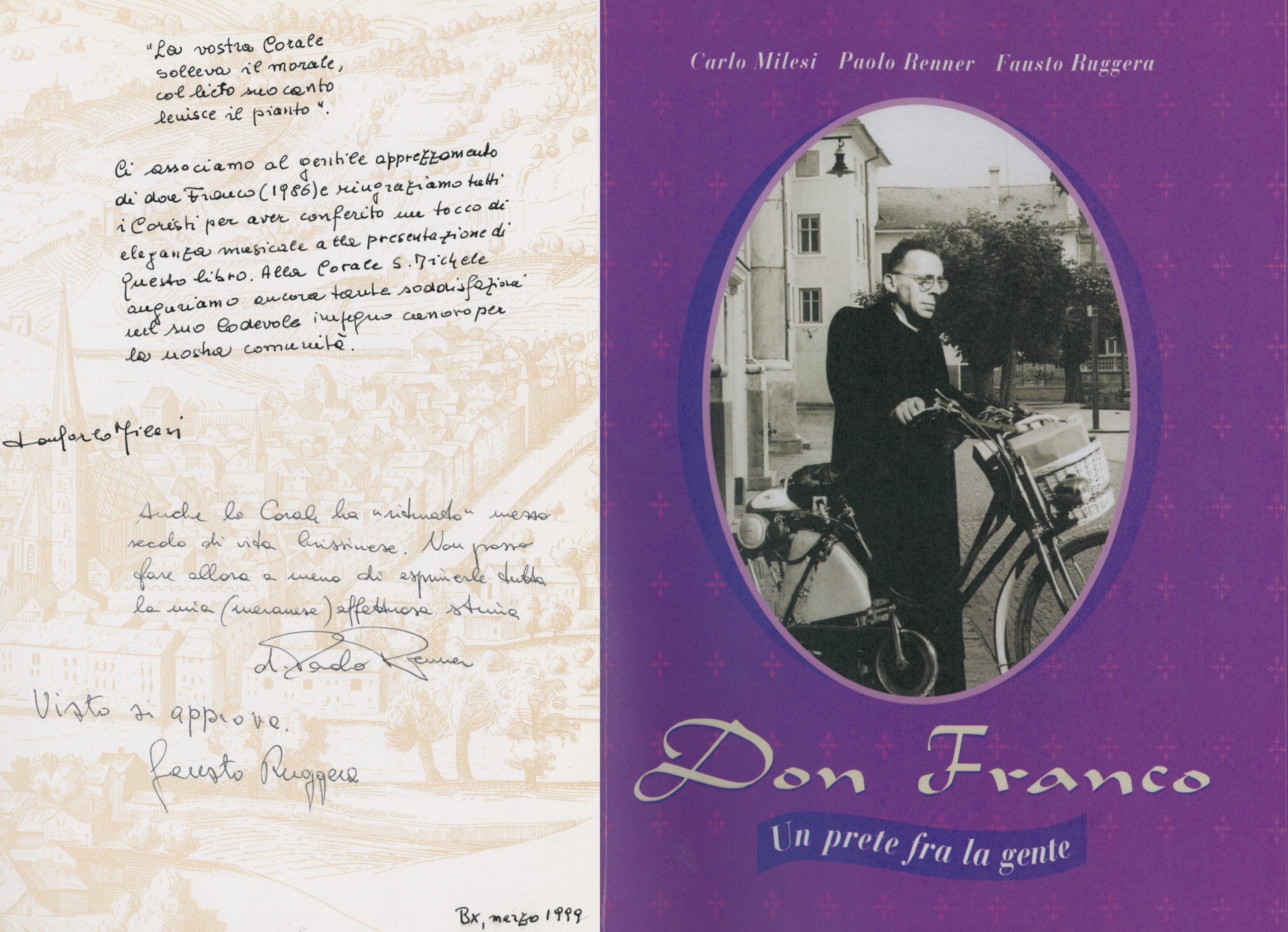

In ambito parrocchiale nella seconda metà degli anni Settanta riprese slancio, attorno alla figura trainante e vulcanica di don Hugo Senoner, l’attività di animazione giovanile dell’Oratorio Don Bosco, il centro creato da don Franco vent’anni prima. In seguito ai lavori di ristrutturazione dell’edificio di viale Mozart prese forma anche la Festa dell’Oratorio, appuntamento di richiamo per la comunità cittadina, che fece il paio con la più autorevole e rinomata “Altstadtfest”, la festa del centro storico di Bressanone, che nacque negli stessi anni.

L’onda lunga della contestazione giovanile toccò anche la nostra città. Il 19 dicembre del 1973, per contrastare il mancato utilizzo di somme stanziate dal ministero ma non utilizzate dalla scuola, scesero in sciopero gli studenti del liceo Alighieri, che alcune settimane più tardi occuparono addirittura la sede scolastica fino al pieno riconoscimento delle loro istanze. Di lì a poco sarebbero entrati in vigore i cosiddetti “decreti delegati”, che prevedevano l’istituzione degli organi scolastici collegiali e quindi il diritto degli studenti a partecipare alla gestione della scuola. All’interno del panorama politico, sempre dominato dall’asse SVP-DC, apparve – accanto ai tradizionali partiti di sinistra – anche qualche formazione allora definita come “extraparlamentare”: una presenza spesso quantitativamente limitata, ma capace di portare un contributo di idee innovative di tipo interetnico, ambientalista e femminista. Anche l’ambito ecclesiale non rimase immune da spinte riformiste, che trovarono uno sbocco “istituzionale” nella costituzione dei Consigli Pastorali Parrocchiali (allora ancora separati in sezioni, tedesca e italiana). A tenere a battesimo i primi Consigli parrocchiali a Bressanone l’allora decano Eduard Habicher.