Nell’inverno del 1945-46, dopo oltre vent’anni di buio e di paura, anche da noi tornò a splendere alto il sole della libertà e della speranza.

Si era appena usciti dalla tragica esperienza della guerra e da vicende storiche che avevano lacerato il tessuto sociale brissinese, lasciandoci un’eredità di forti tensioni e risentimenti. Si doveva ricominciare da capo e tutto era maledettamente difficile e complicato.

L’economia era in grave crisi: gli uomini, rientrati dalla guerra o dalla prigionia, faticavano a trovare lavoro. Le condizioni di vita erano grame e tribolate, per tutti. Centinaia di famiglie erano ammassate in abitazioni malandate e talvolta malsane, prive d’acqua corrente e di servizi igienici: un solo gabinetto esterno per due o più nuclei familiari. Il bagno si faceva quando e come si poteva. Anche i contadini, specie quelli di montagna, se la passavano male. Molti masi non avevano né energia elettrica né acqua corrente e nemmeno strade di collegamento.

Una povertà dignitosa che interessava un po’ tutti, ma che era avvertita in modo più acuto dagli italiani i quali, non possedendo né case né campi, erano sicuramente più svantaggiati e più minacciati dalla miseria. Si contavano sulle dita di una mano i proprietari di case o di un alloggio; pochi erano i commercianti e i professionisti; si difendevano un po’ meglio gli artigiani: meccanici, imbianchini, barbieri, calzolai, falegnami. Erano visti come fortunati (si fa per dire) i dipendenti pubblici che a fine mese, poco o tanto che fosse, uno stipendio lo portavano a casa.

La comunità di lingua italiana (poco meno di 5.000 anime), oltre che smarrita, frustrata e povera, era debolissima sul piano politico e culturale. Era gente che proveniva da regioni lontane e da paesi tanto diversi per costumi e tradizioni; si trovava a disagio in una terra dove si parlava e si pensava in tedesco. Italiani: più o meno tutti malati di nostalgia del paese lontano, del volto dei parenti e degli amici, del suono delle campane, degli odori e dei profumi della propria terra. Quassù si sentivano disorientati, sradicati e senza patria, incapaci di capire la realtà locale. Era in somma una comunità scombinata e sgangherata, ancora alla ricerca di una propria dignitosa identità.

Bressanone era come un porto di mare, una stazione ferroviaria con tanti treni in arrivo e in partenza, un continuo viavai di gente, un andirivieni senza sosta.

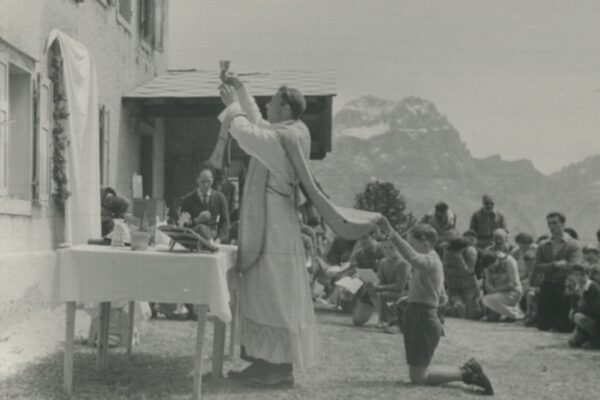

In quel periodo fu netta l’impressione che gli italiani riuscissero a fare comunità soltanto in chiesa o attorno alla parrocchia, grazie anche all’impegno e alla sensibilità del “parroco degli italiani” – don Franco – che come pochi altri sapeva consigliare, confortare, incoraggiare.

Appena finita la guerra era stata ricostituita la sezione del CAI in seno alla quale si formò il “Coro Dolomiti” diretto dal maestro Armando Faes. Per la nostra gente quello fu un importante punto di riferimento e di aggregazione: si ritrovò il gusto di stare assieme, di socializzare, di intraprendere le prime gite scorrazzando allegramente sui cassoni di un camion. Possedere una moto o una bicicletta, allora, era un lusso e nessuno andava in vacanza. Quello delle ferie al mare era un genere di consumo per pochi privilegiati. La gente comune se ne stava sempre a casa.

D’estate le famiglie italiane cercavano svago nelle gite domenicali o nelle piccole escursioni in montagna; molti si spingevano a Novacella, a Pinzago, al maso Pineto o a S. Andrea. Altri, più ardimentosi, raggiungevano l’Ackerboden e la malga Buoi, o salivano al rifugio Plose; e quelle escursioni avevano il sapore dell’avventura e della conquista. Nello zaino pochi panini, un po’ di frutta o qualche fetta di torta. Ci si dissetava fermandosi alle fontanelle lungo i sentieri o ai bordi di un rigagnolo. Si tornava a casa con un mazzolino di fiori e tanta gioia nel cuore.

Molto frequentata era anche la chiesetta di Colle Libero. Quanti gitanti, quante famiglie salivano fin lassù dove, la domenica, si poteva assistere alla messa. Anche gli italiani erano molto affezionati a quella chiesetta. Molti brissinesi frequentavano anche il santuario di Maria Trens, facilmente raggiungibile in treno.

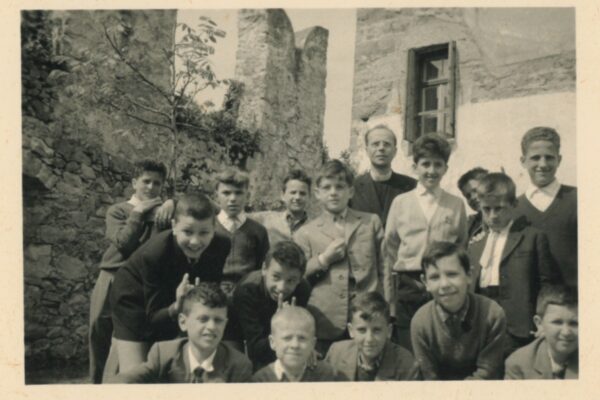

Una sola ricchezza accomunava i due gruppi etnici: la prole. Erano tutti carichi di figli. Anzi, più erano poveri e più figli tenevano. Proletari veri, autentici. C’erano bambini dappertutto; spuntavano da ogni portone e da ogni angolo di strada, tutti svegli e intraprendenti, tutti disponibili ad aiutare la famiglia, specie quando si doveva andare a legna. Durante la stagione dei funghi molti trascorrevano le giornate nei boschi in cerca di “brise” o di mirtilli che poi vendevano nei centri di raccolta. In autunno molti ragazzi andavano a raccogliere patate e mele; e così parecchie famiglie riuscivano a sbarcare il lunario. Imparavano presto come e cosa si doveva fare per stare al mondo. E non si annoiavano; nessuno parlava di “disagio giovanile”.

La scuola Rosmini era frequentata da oltre quattrocento scolari, cinque aule per ogni sezione. E le refezioni scolastiche, istituite per le famiglie bisognose, erano sempre affollate. Ai ragazzi, dall’appetito sempre formidabile, venivano distribuiti abbondanti piatti di maccheroni e di riso e, a merenda, confezioni di marmellata e zollette di zucchero. Su molte confezioni figurava la scritta: “Dono del popolo americano”. D’estate i ragazzi frequentavano la colonia di Castellano, istituita da don Franco, o quella di Plancios; i più fortunati andavano a Cesenatico o a Calambrone dove, per la prima volta, vedevano il mare.

Nell’inverno del 1945-46, dopo oltre vent’anni di buio e di paura, anche da noi tornò a splendere alto il sole della libertà e della speranza.

Si era appena usciti dalla tragica esperienza della guerra e da vicende storiche che avevano lacerato il tessuto sociale brissinese, lasciandoci un’eredità di forti tensioni e risentimenti. Si doveva ricominciare da capo e tutto era maledettamente difficile e complicato.

Erano anni di privazioni e di sacrificio, ma anche di grandi tensioni ideali e di forte speranza.

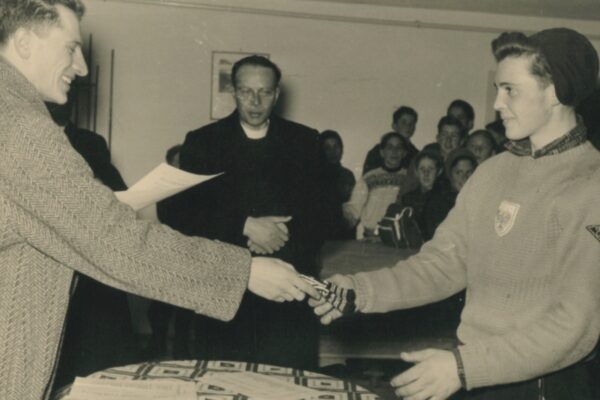

Fu in quel periodo, infatti, che sbocciò il fiore della Corale San Michele; pochi anni dopo germogliarono le pianticelle della Pro Cultura e delle ACLI, divenute nel corso degli anni fondamentali e insostituibili punti di riferimento per la nostra comunità. Bisogna riandare a quegli anni per comprendere il valore e il significato di queste nostre gloriose associazioni.

Erano davvero altri tempi, dove tutto era più semplice e meno complicato; la gente badava all’essenziale, non era ancora ammalata di consumismo o ammaliata dalle sirene del futile e del superfluo; si accontentava di poco e con poco. Si divertiva quando e come poteva: qualche ballo a carnevale (organizzato dal CAI), gare di tombola, di briscola o scopone in casa, gite in montagna d’estate e, soprattutto, cinema. Dopo l’inaugurazione dell’Oratorio Don Bosco avvenuta nel 1954, erano quattro i cinema funzionanti in città: Astra, Don Bosco, Enal e Stella, tutti ben frequentati.

Forse aveva ragione Padre Turoldo quando affermava: ”Il canto è la ricchezza dei poveri, i ricchi non cantano mai. Il nostro è un tempo che urla ma non canta”.

Si cantava alla buona, per le strade, durante il lavoro, la sera con gli amici. Si cantava anche in chiesa, talvolta in modo urlato e sgangherato. Sotto le volte della chiesa risuonavano i cori popolari, intonati alla buona, ma eseguiti con appassionato trasporto e con qualche stecca. La liturgia era quella preconciliare e si cantava anche in latino. A volte venivano soverchiate le tenere e delicate vocine delle ragazze del coro parrocchiale, che era nato da poco.

Il trapasso dalla vecchia civiltà contadina a quella industriale e consumistica è stato così veloce che ha stordito un po’ tutti, soprattutto gli anziani. Si ha l’impressione che non sia rimasto nulla, che tutto venga portato via da questo frenetico e convulso “andar del tempo”, definito dai modernisti: progresso e sviluppo. Ma non è vero. I valori che contano restano, le piante che hanno messo radici solide resistono.